/ all

/ all

2013.10.23

06|川・水辺のデザインノート

吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

5.川からのまちづくり計画:和泉川(その2)水辺拠点

■東山の水辺のデザイン

前号(川・水辺のデザインノート05)で触れたが、東山の水辺は隣接する斜面林と川を一体的な空間として整備したものである。河川敷地を斜面林と接するところ(図1の着色部)まで拡大し、斜面林は「ふれあいの樹林制度」(横浜市独自の緑地保全制度)を使って保全した。ここでは、空間デザインについて述べる。

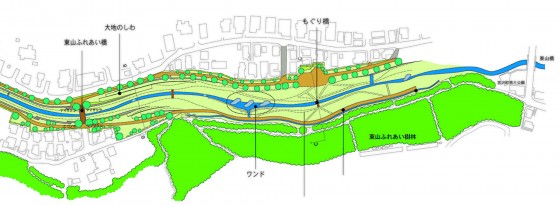

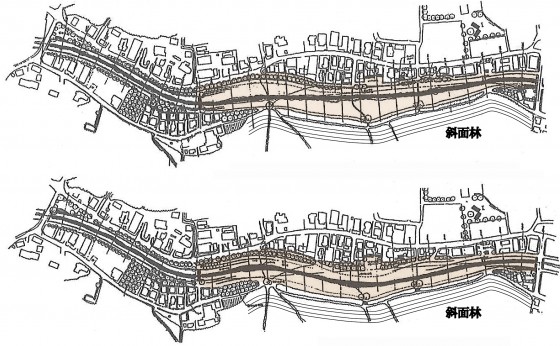

デザイン検討では、川の平面線形と地形処理の検討に力を注いだ。図1は平面線形比較検討の一部である。上の図は、直線的な河川改修計画法線を基にした平面線形案。河川は計画どおりつくって余った土地を広場にする。こういう事例が結構多い。下の図は、隣接する斜面林の地形(等高線)に合わせて流路を蛇行させる平面線形案である(採用)。

図1 平面線形比較検討図。着色したエリアが広く用地買収した範囲(河川敷地として取得)。

和泉川をとりまく台地の地形空間構造に着目してデザインの拠り所とする。結論的に言ってしまうと簡単なことかもしれないが、実はそこにたどり着くまでの検討プロセスが重要なのだ。現実の川(写真1)を見てどういう構想が描けるか。そこが試される。斜面林に着目して川と森と一体的な空間にする。そういう着眼点。そして具体のデザインでは、斜面林の地形構造にたどり着く。そういう「デザインの拠り所の発見」が重要である。

写真1 before こういう川の姿を前にしてどのような構想を描けるか。

写真2 after 流路の平面線形は隣接する斜面林の等高線をトレース

この場所の空間デザインでは非常に手間のかかる地形処理を行っている。設計条件として川底の高さや計画高水位、治水上必要な河川断面などが与えられている。これに対して周辺土地のレベルや河川敷地の幅は場所ごとに異なる。平面線形は図1(下)で決めたが、実際の地形処理は結構難しい。単純にやるとすれば、標準的な川幅や河岸の法勾配を定めて地形を処理し、余った土地を広場にすればよい。

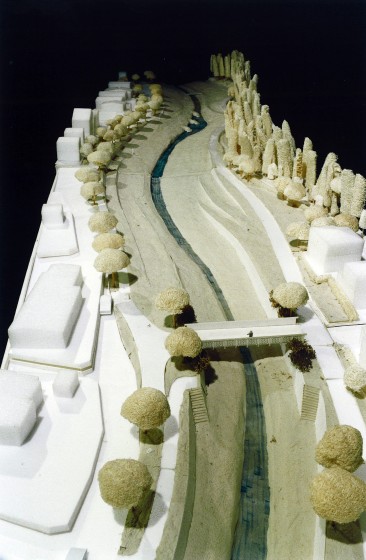

ここでは、河川の敷地幅全体をつかった地形処理を行っている。河岸の法勾配でいうと同じ法勾配が連続するところはない。つまり、河川敷地の幅が広いところでは河岸の法勾配を緩くすることができる。狭いところでは河岸の法勾配をきつくしたり、切り立った護岸を入れる必要が出てくる。各断面ごとにこうした地形処理を行って、それらを連続させる。かなり複雑な地形処理。1/200の模型を制作して、三次元的な地形処理作業を行った。

左:写真3 地形処理模型 右:写真4 実際の地形処理

図2 東山の水辺 計画平面図。計画模型(写真3)を基に図面を作成した。

川沿いの動線は、河川管理用通路(図2の茶色)であるが、ここではレベルの異なる複数の動線を設けている。図2の東山ふれあい橋から上流(右)に「大地のしわ」(3段の石積擁壁)があるが、ここから水辺に近づいていく動線を2本設けている。歩行者は三つのルートのいずれかを歩くことができる(写真4)。水辺に近づくルートを選ぶとその先に潜り橋がある。この潜り橋を渡って対岸に渡る。潜り橋は子どもたちの水遊びポイントになっている(写真5)。変化のある地形処理によって、様々な人の動きを誘発する。

写真5 潜り橋

■関ヶ原の水辺のデザイン

関ヶ原の水辺は、東山の水辺の下流に隣接する。東山の水辺は人の利用を考えたデザインであるが、関ヶ原の水辺は生物の生息環境を重視したデザインにしている。

設計プロセスでは、横浜市役所の環境保全局、都市計画局、緑政局、瀬谷区役所などの専門的な知識を持つ職員が参加するデザインワークショップを試験的に行った。和泉川全体の計画に助言頂いた勝野武彦先生(日本大学教授/緑地計画)にも参加して頂いた。ヨーロッパでは様々なセクションの専門家が集まったデザインワークショップはよく行われていたようであるが、当時(20数年前)の日本では皆無だったと思う。

1日コースのデザインワークショップで、1.和泉川の計画説明、2.現場調査、3.各自アイデア検討、4.アイデア説明・討論、5.計画案の絞り込み、6.模型制作といったプログラムで実施した。

写真6 関ヶ原の水辺デザインワークショップ。各自が考えた計画案の説明風景。

写真6で説明しているのは横浜市環境科学研究所の森清和さん(故人)。日本における川や都市の自然再生に非常に大きな影響を与えた。都市自然やエコアップという言葉は、森さんの言葉・概念である。

森さんの案は、川をきれいに整備するのではなく湿地やワンドなど氾濫原的な環境を再生しようというもので全体が池のようになっている。この提案は実際の設計に反映されている。少人数のワークショップであるが、いろいろなものの見方、考え方、アイデア、実に様々な視点があるものだと実感した。

写真8 関ヶ原の水辺完成模型1/200(計画範囲を紙粘土を使用)

図3 関ヶ原の水辺の平面図と代表横断図。模型から詳細検討を行い図面を起こした。

写真8 関ヶ原の水辺 before

写真9 関ヶ原の水辺 after

■宮沢遊水地の空間デザイン

宮沢遊水地は、洪水を一時貯留して下流河道の負担を軽減することを目的とした貯留池である。容量は約5万トン。和泉川ふるさとの川整備事業の検討をしていた時にはすでに設計は終わっていて、地下水位の低下を防ぐための地下遮水壁工事が実施されていた。洪水を溜めることが目的だから、景観検討などはしていない。遊水地の河岸を2割勾配(水平2:垂直1)にして芝生を貼る。その程度の「景観配慮」である。洪水を取り込む越流堤付近は洗掘されやすいのでコンクリートでしっかり固める内容。

土木の設計は、洪水を安全に流下させるための器(川の形)、洪水を○○トン溜めるための器といったように、一般的に単目的的である。川や遊水地がいざというとき役に立つだけでなく、日常の暮らしの中で人々が訪れる(行ってみたくなる)空間にする。そういう発想が重要である。

そこで、私(計画担当)は、設計課に行って設計をやり直そうと提言。またやり直すのは大変だろうから、計画サイド(つまり私)で作業すると。そういうことで、設計を最初からやり直した。治水上の設計条件は当然守る。

こう言うと、私のごり押しのようであるがそうではない。和泉川ふるさとの川整備事業の具体的メニューの一つに水辺拠点を設定した(市長決裁)が、水辺拠点の一つに宮沢遊水地を位置づけている。水辺拠点というのは、ただ洪水を溜めればいいというものではない。だから、設計の見直しをする必要がある。実に正論でしょう?。

水辺拠点は、川幅を十分に確保できない中小河川の河道改修の現実を前にして横浜市が打ち出した事業メニューである(発案は私)。つまり、全体区間を広くするのは無理なので所々に広い場所を設けようということ。このほかに「川辺の道事業」という事業メニューがある。これは河川管理用通路に並木を植えたり散歩道として整備するための事業メニューである。こうした事業メニューを河川事業の中に政策化しておくことが重要なのである。河川事業の目的は治水だ。治水以外の目的に税金は使えない。それが行政の仕組みである。それはある意味当然の仕組み。だから、環境に配慮するとか景観に配慮するとか、抽象的な概念ではなく財政支出ができる事業メニューというものが重要なのである。これらは、横浜市の総合計画(1981年度スタート)に位置づけられた事業メニューである。こういう布石があってその十数年後に和泉川で活かされるというわけである。

写真10 宮沢遊水地

写真10は下流端のテラスから見た宮沢遊水地の空間である。写真左の河岸は緩やかな法面で写真右の河岸は石積護岸とした(緩やかな河岸と切り立った河岸、柔らかい河岸と硬い河岸)。遊水地の外側を取り囲む崖線の形状を遊水地の形にスライドさせる。そういう空間デザインである。左側が緩やかで右側が切り立っているのは、崖線の地形構造がそうなっているからである。

もう一つ、写真右側の手前の護岸は目立つが、その奥の護岸は目立たない(この写真では護岸が入っているように見えない)。同じ高さを石積で処理しているのだが、景観的に大きな違いがある。それは、手前の護岸は上部に展望テラスのスペースを確保するために一枚法の護岸としている。奥の護岸は3段に分節して棚田のような地形処理をしているからである(写真11)

写真11 3段の石積護岸(左)と1枚法の石積護岸(右)

■都市の中の川を人々の暮らしと結びついた川に

目標としたのは、川と人の関わりを取り戻すということである。1970年代、都市の川は汚れ、洪水対策のためにコンクリート化された。そして川は人々の生活にとって必要のない、迷惑施設(臭い、あふれる)となった。川は身近にあるが、誰も関心を持たない。川が無くても生活には困らない。それは川が存在しないのと同じことだ。

そういう川を何とかしたい。川と人の関わりを取り戻して暮らしを豊かにする。人々が日常の暮らしの中で川に行く、川に行ってみたくなる、そういう川の空間を実現したい。ということで、ささやかな実践をしてきた。

鉄の矢板で囲まれた臭い、生き物の姿も全くなかった和泉川に、今人々が訪れるようになっている。下水道の整備が進んで水質がよくなったこともあるが、空間が人を呼ぶというか、空間が人の気持ちを動かすというか、空間の心地よさというものが重要なんだと思う。以前、電車で時々来ているという方の話を伺ったが、「ここに来ると懐かしさを感じる」とおっしゃっていた。東北かどこか、地方出身の方だったと思う。まちの中にそのまちの環境資源を活かした豊かな空間を再生していくことが必要だと思う。

写真13 関ヶ原の水辺(2013.6.3)

写真14 宮沢遊水地(2013.6.3)

土木デザインノート

- 2015.07.21

- 09|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2014.06.27

- 08|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2014.02.26

- 07|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.10.23

- 06|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.07.11

- 05|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.05.02

- 04|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.02.06

- 03|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2012.11.25

- 02|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2012.10.01

- 01|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2012.07.31

- 14|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.06.20

- 13|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.05.01

- 12|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.03.01

- 11|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.02.01

- 10|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.12.01

- 09|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.11.01

- 08|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.10.01

- 07|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.09.01

- 06|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.08.01

- 05|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.07.01

- 04|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.06.01

- 03|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.05.01

- 02|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.04.01

- 01|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

吉村 伸一Shinichi Yoshimura

(株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長

資格:

技術士(建設部門:河川、砂防および海岸海洋)

技術士(環境部門:自然環境保全)

特別上級土木技術者[流域・都市](土木学会)

略歴:

1948年 北海道生まれ、石狩川流域人

1971年 室蘭工業大学土木工学科卒業

1971年 横浜市役所 勤務

1998年 吉村伸一流域計画室設立、代表取締役

主な受賞歴:

2005年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(和泉川/東山の水辺・関ヶ原の水辺)

2008年 土木学会デザイン賞 優秀賞(嘉瀬川・石井樋地区歴史的水辺整備事業)

2011年 土木学会デザイン賞 優秀賞(いたち川の自然復元と景観デザイン)

2018年 土木学会デザイン賞 優秀賞(伊賀川 川の働きを活かした川づくり)

2021年 復興デザイン会議第3回復興設計賞(川原川・川原川公園)

2022年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(川原川・川原川公園)

主な著書:

日本文化の空間学(東信堂、2008、共著)

多自然型川づくりを超えて(学芸出版社、2007、共著)

多自然川づくりポイントブック(日本河川協会、2011、共著)

図説・日本の河川(朝倉書店、2010、共著)

川の百科事典(丸善、2009、共著)

川・人・街-川を活かしたまちづくり(山海堂、2001、共著)

自然環境復元の技術(朝倉書店、1992、共著)

組織:

(株)吉村伸一流域計画室

代表取締役 吉村伸一

〒245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台9-1-12-103

TEL:080-5414-7135

業務内容:

・河川の自然復元および景観デザインに関わる研究、計画、設計

・川づくり、まちづくりに関わるコンサルタント業務

・市民参加、合意形成マネジメント

・その他上記に付帯する業務

SPECIAL ISSUE

- 2018年 新年のご挨拶

2018.01.13

地域のためのデザイン/理にかなっているか/統合して考える

- 2014年 新年のご挨拶

2014.01.16

年頭に当たって

- 2013年 新年のご挨拶

2013.01.17

年頭にあたって-善福蛙の夢-

SERIAL

- 土木デザインノート

2015.07.21

09|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2014.06.27

08|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2014.02.26

07|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2013.10.23

06|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2013.07.11

05|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2013.05.02

04|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2013.02.06

03|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2012.11.25

02|川・水辺のデザインノート

- 土木デザインノート

2012.10.01

01|川・水辺のデザインノート

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.06.01

01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.05.01

01-2|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その2

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.04.01

01-1|空間の履歴を読み解く-嘉瀬川・石井樋の復元設計 その1

WORKS

![é¢ã¶åã®æ°´è¾ºï¼æé¢å³ [æ´æ°æ¸ã¿]](https://www.engineer-architect.jp/serial/files/2013/10/図3関ヶ原の水辺/断面図-EAAノート用2-560x328.jpg)