/ all

/ all

2012.03.01

11|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

2-5 にぎわいを造形する

夕暮れの老夫婦

「1-2 領域性」の冒頭で、パブリックスペース設計ではしばしば、あるいはほとんど常に、“にぎわい”を創りだすことが求められると述べた。少なくとも、にぎわいの場として機能することが。

広場や公園のような面的な場所に限らず、街路や水辺のようなリニアなオープンスペースにしてもそれは同様のことだ。

にぎわい、とは何か。

一般に活性化と読み替えられるそれは、現代では人が集って経済活動が活発化するということと捉えられがちだが、パブリックスペースの設計家にとって、確かにそれは成果として求められるとしても、都市とは、そこに人が生きるという意味とは、という問いかけからデザインという行為を捉えなければ始まらない職能からすれば、そのレベルにとどまっている訳にはいかない。

結局のところ、自分は都市設計家という職能を選んだ時からずっと、「にぎわい」なるものを如何に生み出すかに腐心してきたかもしれない。西欧の広場空間に魅力を感じ、その造形論について興味を持ったのもそこに動機がある。

都市設計家としての自分が追及する“にぎわい”とは、人がその都市で自分らしく生きているというアクチュアリティ(実感)が活力を持って生み出される状況のことだ。

生きている実感がそこに在るかどうか。

先日NHKでシエナの街の紀行番組があった。レポーターの姿は映らず、カメラが直接街の人々に語りかけるというスタイルのもので、実際にその街に暮らす人々の暮らしぶりがさりげなく写し取られるという、くつろいだ雰囲気のものだった。(『世界ふれあい街歩き/シエナ ~イタリア~』2012年2月3日)

番組の終盤はやはりカンポ広場だ。夕暮れに街の灯りが点りはじめた広場の中にカメラが入っていく。中央の噴水を囲む低い石積み壁に、二人の老夫婦が腰掛けていた。

何をしているのですか、という問いかけに対し、

「何って…毎日ここにいるんだ」

と彼らは応えた。自分は90歳、奥様は84歳。生まれたときから毎日ここに通っているという。毎日。

「素晴らしい場所よ。私たちはここで生まれて、ここが大好きで、これからもここで暮らしていくの」と語る。

いい街ですね、という問いかけに、「すべてね」「すべて好きだ」。

そう応えることができる都市がこの世界にはあるのだ。

そんな場の一片でもいい、そんな手応えのある場を創造したい、そう願って自分は、今までこの仕事に携わってきたと思い至った。

この『パブリックスペース設計ノート』にしても、全てはそのことに向かって書き進めてきたといえる。

したがって本項が、この『パブリックスペース設計ノート』の主眼ということになる。

一方でこれは、次の「第3部 ケーススタディ」の序章でもある。第3部で解説するケーススタディは、どのような手段で、何を考えて都市に活力を与えてきたかを具体的に述べるという内容になるからだ。

これまで述べてきた、にぎわいの空間構造

「1-2 領域性」において、カミロ・ジッテ『広場の造形』が“にぎわいの空間構造”として読み替えることが可能だと述べた。読み替えられたその「5原則」をもう一度掲げると――

①広場の中央を(アクティビティのために)自由にしておくこと

②閉ざされた(領域性の優れた)空間であること

③(主景に対し適切な)広場の大きさと形

④不規則な形態

⑤広場を群で構成すること

(括弧内筆者)

それぞれについて、①と②は「1-2 領域性」で、③を「1-3 スケール、サイズ」で解説した。

その際、④と⑤にも少しふれたが、要するに「④不規則な形態」は、逆に真円や正方形といった整いすぎた広場形状だと、動きに乏しく空間が硬直しがちになるということが直感的に理解できるのであれば違和感はないはずだ。

「⑤広場を群で構成すること」は、複数の方が空間的な奥行きを持つことは明らかだとはいえ、原則とまでいえるかどうかと思いもするのだが、一方でバチカンのサンピエトロ広場やフィレンツェのシニョーリア広場、ヴェニスのサンマルコ広場など、世界遺産クラスの傑作広場において確かにこの傾向が見受けられるというのも確かなことだ。

これらの原則は、あくまでも「原則」なので、これらが一つでも欠けたら“にぎわい”は生まれないとか、多く該当するほど活性化するということではない。

シエナのカンポ広場が⑤に該当せず、ローマのナヴォーナ広場が③の原則から明らかに逸脱しているにもかかわらず、それぞれ秀逸な空間資質を獲得していることは、すでに「1-2」と「1-3」で述べた。デザインの力でそれらを補って余りあるのだ。

これを一応の原則論としつつ、その上で、これらの空間構造がきちんと“にぎわい”に直結するという、いわば、タマシイを入れるための方法論、設計者としての勘所を解説したのが、「第2部 空間をつくる」だった。

2-1 人を主役にする

2-2 形に多義性を与える

2-3 境界部に心を砕く

2-4 形と素材を同時に考える

これらはいずれも、デザインされる対象(場)に生き生きとした「質」を内在させるための具体的な方針として、実際に設計する際に常に筆者自身が心掛けていることである。

日本的なにぎわいの空間構造

いわゆるプラザ、ピアッツァと呼ばれる西欧型の広場を、アクティビティの面から“人間活動の活性化を誘い生成する場”としてのオープンスペースと仮定してみる。この概念なら、「広場」の空間文化をもたない日本でも同様のニュアンスを持った空間を演出することは可能と思うからだ。

しかし、その空間が本当に生きたものとなるには、さらにそれなりの戦術が必要だということを、第1章ではさまざまな形で解説してきたつもりだ。

ジッテの5原則は、やはり西欧型広場という舞台を前提としたにぎわいの方法論であり、西欧の広場に相当するものは、日本においては境内や火除地のようなオープンスペースではなく、むしろ「参道」に代表される“道行き”の空間だと考えられることは「1-4 動線とアクセス」で述べた。

そしてその背後に、空間文化とでもいうべき宇宙観の違いがあるということも。中心と領域性を持った西欧文化と比べ、日本は奥性を持った、動的な継起的連鎖という象徴空間で捉えられる。

その違いを考慮しないと、西欧広場の空間構成をそのまま移植しても我が国のにぎわいづくりには直結しないと考えている。文化的な翻訳操作が必要だ。

改めてここでは、ジッテの5原則を基本に、日本の都市空間において、広場に限らず、街路でも水辺でも適応する空間資質として、にぎわいの原則を再整理してみようと思う。

いわば、日本的なにぎわいの原則論といってもいいものだ。

西欧的概念の調和でいうハーモニーharmonyと異なり、動的バランスによる調和概念としてヘテロフォニーheterophonyが当てはまる日本の空間文化において、にぎわいの造形としての基本骨格を整理するためには、ジッテの5原則を多少読み替えて使いたい。

まだ試案にすぎないのだが、今のところそれは以下のようになる。

①主景が存在すること

②領域性の優れた空間であること

③(主景に対し)適切な大きさと形をもったオープンスペースが配置されていること

④不規則な形態であること

⑤奥性を持った構成であること

にぎわいの造形① 主景が存在すること

西欧中世期からバロック期にかけて、広場が境界や市庁舎という施設を基点に、人々が集まるノードとしてのオープンスペースを確保したものがいわゆるプラザ、ピアッツァであるように、人間活動が集中するには何らかの基点、核がいる。自治都市としての政治的中心である市庁舎か、精神的中心としての教会。基本的にはどちらかに寄せて形成されるのが西欧広場だ。このことをカミロ・ジッテもポール・ズッカーも書いていないのは、あまりにも当たり前すぎるからに他ならない。

主景が存在し、それに向けてオープンスペースがデザインされたとする。

その空間が風景として生き生きとしたものになるには、さらに、ある程度「舞台」としてのしつらえが要る。舞台空間が床と背景からなると考えれば、主景のファサードは舞台背景として空間の実像に立ち上がる存在であるというのが基本だ。

西欧の広場が庁舎や教会に付随するのは、その政治的あるいは精神的象徴性のためだという一方、それらの施設が高度に建築化され、広場の背景にふさわしい図像を有するためだともいえるだろう。主景がオープンスペースの舞台背景となることで、西欧広場は成立している。つまり主景とは、建築ファサードが基本となる。

しかし、造形的シンボルによって心象風景でヘテロフォニーheterophonyとしてバランスしようとする我が国の場合は、必ずしもそれに限らないと考えているということはすでに述べた。遠望する山や海、あるいは森や水面でも主景になることは可能であり、しかも、必ずしも立ちあがったファサードを持って、建築的構成の3次元空間を取らなければならないというものでもない。

重要なのは、主景に象徴的な意味性があり、そして、それに向けてきちんとオープンスペースが方向づけられているかどうかだ。

正確にいえば、主景に対して(奥性を持ちつつ)、きちんと場が「付け」られているかどうか。むろん、主景が建築的背景として風景に立ち上がるに越したことはない。

「1-2 領域性」で例示した日向市駅前広場と油津・堀川運河の夢ひろばでは、前者は駅舎に、後者は周りを取り囲む運河と森の緑が主景になっている。空間を主景の正面に置くことができても、内部空間のもつ空間構成、その方向性が重要で、それをきちんと演出することで床と背景は連動し、舞台として生きたものになる。

しかし、主景が立ち上がらない堀川運河が、日向に比べて広場としての舞台性に乏しいことは否定できない。

日向市駅前の交流広場は、つねに駅舎に方向づけられている

油津・堀川運河「夢ひろば」は、主景である運河に取り囲まれ、それに方向づけられている

にぎわいの造形② 領域性の優れた空間であること

にぎわいを創出するには、ある程度囲い込まれた領域性が必要だ。街路や水辺でもそれは同じことで、西欧広場は、直接建築のファサードで領域が既定されている。日本の広場はこの形になかなかなりえない。車道が貫入し、不揃いの街並みが背景に連なる。領域性が形成しにくい。

門司港や日向市駅前広場は、いずれも並木や照明列柱などを操作して領域性を演出している。日向市駅前のメインは「交流広場」だが、鉄道高架構造物、並木、照明列柱、せせらぎ、芝生盛土(起伏)という要素によって、玉ねぎの皮のように包摂状に包まれた領域性が形成されながら、かつシンボリックな駅舎とイベントステージを主景として、それらにのみ空間は開かれている。

「2-1 人を主役にする」で「眺望-隠れ場(refuge-prospect)」的構成を解説したが、この空間構成の中にも領域性の概念が潜んでいる。主体のいる場に適度に領域性がある中で、ある方向に眺望が大きく開けているという場のつくりのことだからだ。

にぎわいの造形③ (主景に対し)適切な大きさと形をもったオープンスペースが配置されていること

主景に対して、それに接する空間の大きさと形がバランスすることが重要だ。だが、日本の公共施設設計では、最初に敷地が決まっている場合がほとんどで、主景とのバランスは、オープンスペースのデザインで創出しなければならないだろう。

また、ベンチや照明といったストリートファニチュアを含め、点景となる様々な施設をどこに配するかという問題もこれに関係する。人の動線や溜まり空間の配置を考慮し、それを阻害しない形でストリートファニチュアや点景といった諸施設は

配置される必要があるからだ。そして、それによって形成されたオープンスペースのスケールバランスが重要だ。オープンスペースの形やスケールは、人間活動(アクティビティ)を多様に引き出すものでなくてはならない。オベリスクやパブリックアートのような点景を配する場合でも、重要なのはそういうモノが空間を支配するのでなく、モノを投入して空間にアクティビティを誘発する契機とするように置くということなのだ。だからむやみにモノを中心に置くべきではない。

「交通をじゃまするものは、またしばしば眺望の障害でもある」というジッテの言を思い起こしてもらいたい。(「2-1 人を主役にする」)

碁の布石のように、その位置は慎重に考えたい。その一手で、場を豊かにするも殺すもどちらも可能なのだから。

にぎわいの造形④ 不規則な形態であること

これについては、カミロ・ジッテの原則と同じだ。あまりにも整形の敷地ではにぎわいが創出できないし、権威主義的な硬直した空間になりかねない。そういった敷地でにぎわいを生み出す際は、むしろどう崩すかということを考えなければならない。

また、整った場所でないほど、デザインには構想力が求められる。デザインする方としては、やりがいがあるということだ。

不整形を利用し劇的な効果を上げた例として、ミケランジェロのカンピドリオ広場を概覧しておく。ただし、この広場ににぎわいの雰囲気は薄いのだが――。

ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1475~1564年)は、しばしば、時代をルネサンスからバロックに橋渡しした芸術家であると評される。

あまりにも有名すぎて解説するのに気が引けもするのだが、彼が設計したこの都市広場の意義は、広場空間というものを都市構造体の一部として客体的に認識し、芸術的・建築的にデザインしたところにある。それだけなら、ただのルネサンス的発想といえるかもしれないが、ミケランジェロの先進性というか、バロックへ橋渡ししたと称されるゆえんは、その完全性にあるだろう。建築の設計方法論を都市空間に適用し、普遍的な方法論に昇華させて見せた。広場を構成する建築群を全て空間構成要素として捉え、軸線構成の上に適切に配置しながら建築ファサードを統一的に刷新し、広場の平面デザインとバランスさせた。広場というものを、最初から都市空間に組み入れる一つの立体空間として、精緻な彫刻物のように構想しているのである。

近代的といっていいこの思考を、人類史上はじめて戦略的に意図し、都市空間に実現させたのがミケランジェロではないか。そして、その象徴的な成果が、カンピドリオ広場である。

遠近法からくる構図。そのロジックを、あえて一度解体して、手法として再構築している。それが逆遠近だ。

その台形平面だが、敷地条件から必然的に導かれたものだ。といっても、天才的な発想であることに変わりはないが。

ローマ七丘のうち、文字通りローマの中心といっていいカピトリーノの丘に、時の教皇パウルス3世ファルネーゼの依頼でミケランジェロが広場を構想したのは1536年頃である。

二つの建物が前提になっていた。ローマ市庁舎とコンセルヴァトーリ宮。

ミケランジェロは、このローマ市庁舎を中央に定め、これを主軸としてコンセルヴァトーリ宮が反転したような構成で、新宮パラッツォ・ヌォーヴォを計画した。その結果が台形状の広場形状である。

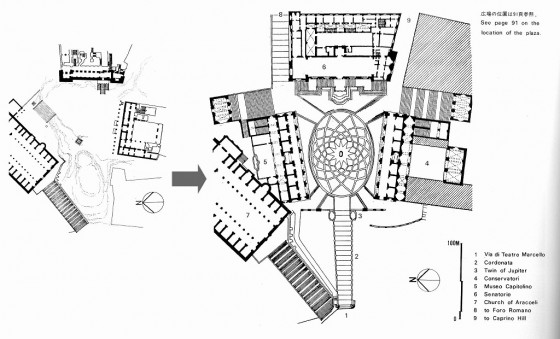

左図が当初のカンピドリオの丘。東の奥にあるのがローマ庁舎で南にコンセルヴァトーリ宮があった。右図はミケランジェロによる再配置平面図。コンセルヴァトーリ宮とほぼシンメトリカルな形で新宮パラッツォ・ヌォーヴォを配置し、その台形平面に楕円の広場をレイアウトし、そこから街へと降りる階段を設けた。

同時に建物のファサードはすべて一新した。

市庁舎のファサードは、基壇部の上に二層構成としながら、それを貫く巨大オーダー(ピラスター=付け柱)で統合した。淡紅褐色の壁面に立ち現れる白い御影石のピラスターというモチーフは、両翼の建物にも繰り返され、広場のファサードを統合している。

逆遠近の台形広場は、ローマ市庁舎の建物を実際以上に堂々として大きく見せるが、さらに左右の建物の軒線高さをこれよりわずかに低めに設定することで、この効果を強調している。

カンピドリオ広場。建築ファサードは全てミケランジェロによって刷新された。

ローマ市庁舎を主軸とする、シンメトリカルで静的にみえる空間構成が、じつは入念に錯覚を利用した結果としての、ダイナミックな構図を内包していることはなかなか気付かない。実際の大きさよりローマ市庁舎が堂々と大きく見えているのだが。

建物に囲まれた台形広場は、楕円形のレイアウトで収められているが、楕円もまた、バロック的なモチーフといっていい。

広場の中心にマルクス・アウレリウス帝の騎馬像が置かれ、それを取り囲んで幾何学的な星型文様の舗装パターンがレイアウトされているが、当初は単純な放射線状の図形だったようだ。それはともかく、この楕円は、各建物への接続を演出するステップにもなっており、かつ全体に、騎馬像を押し上げるように、うっすらと曲面的なむくりが与えられている。

実に緻密でかつ完璧な三次元的彫塑空間といえるだろう。

しかし、一方でこの広場に立つたびに、自分は戸惑いを覚えざるを得ない。これだけの完成度でありながら、にぎわいが一切感じられないのだ。

にぎわいの原則「④不規則であること」が、この広場には該当しないためだと思われるが、緊張感のある動的な構成でありながら、あまりにシンメトリカルで規則的な空間構成のため、中世的なにぎわいの雰囲気がこの広場にはない。

一方、このカンピドリオ広場の空間効果を壮大に応用して見せたのがベルニーニだ。バチカン市国にあるカソリックの総本山、サンピエトロ大聖堂前の複合的な広場空間である。

サンピエトロ大聖堂自体は、ブラマンテの原案をもとに数人の建築家が挑戦しつつも決定案を出せず、最終的にはミケランジェロが仕上げたことはよく知られている。大聖堂の平面を見ると、エントランスの身廊部分が先細りに伸びたラテン十字形になっているが、ミケランジェロの平面形に対して、身廊を伸ばしたのは建築家マデルナである。その結果、大聖堂の丸屋根の付け根(胴部)が隠され、バランスの悪いものになってしまった。ベルニーニは、この前提条件に決着をつける役割を負わされたといっていい。

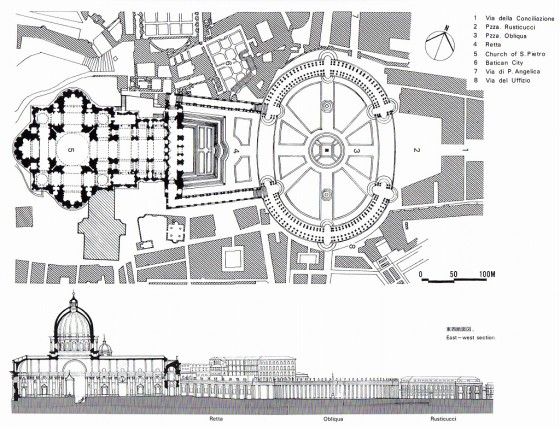

サンピエトロ広場は、複数の広場というより、建築的に構成された広場の複合体といった方が正確だということは「1-4 動線とアクセス」で触れておいた。少し補足すると、この広場は、教皇アレクサンドル7世に委託されてジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(Gian Lorenzo Bernini、1598~1680年)がデザインした、世界最高といっていい技術と完成度を誇る宗教広場である。

門前を形づくるルスティクッチ広場が市外との接点だが、そこから壮大な楕円形のコロネードで構成されたオブリクァ広場が展開する。

オブリクァ広場は、寺院に対してわずかに上るように傾斜しつつ、軸線に直交した横長の構成をとっている。このアイディアはベルニーニ独自のものだ。「ベルニーニは、ファサードに向かう動きに一種のブレーキをかけようとして傾斜した広場を主要な空間の推力と直角に配した(ポール・ズッカー『都市と広場』P.225)。」

オブリクァ広場の先には、いわゆる逆遠近法のレッタ広場がつづき、サンピエトロ大聖堂と接続する。レッタ広場の回廊は、大聖堂の高さの半分に抑えられ、さらに3.5mの段差処理で聖堂を持ち上げて見せることによって聖堂の視覚的効果を最大に引き上げた。これはミケランジェロがカンピドリオ広場でしてみせたことと全く同じ、いや壮大な応用である。聖堂のエントランスが実際より大きなものに見えるという効果を意図したものであることは明らかだ。

レッタ広場の逆遠近は、建物を実際のものより大きく強く印象付けるものだが、その印象のまま建物内部に入ると、その奥にさらに大伽藍の空間に引き継がれていくというドラマを形成するものだ。

オブリクァ広場によって囲いこみ、レッタ広場によって引絞って大聖堂を謳い上げるサンピエトロ広場のこの構成は、大聖堂と正しく主軸を同一のものとし、パースペクティヴな構図に微塵の揺らぎもない。楕円と逆遠近構図という、バロックの動的な構成によって荘厳な躍動感を都市空間に顕在化させた。

シンメトリカルな規則的な造形に見えて、複数の広場の有機的連動が空間に複雑な動きを呼び、にぎわいの舞台が形づくられている。

サンピエトロ広場は、サンピエトロ大聖堂を主景とし、ルスティクッチ広場、オブリクァ広場、レッタ広場が連なる複合広場

しかし、この都市造形のコンセプトは、やがてオースマンのパリ大改造において、オベリスクを持った交差点広場と放射状街路の構成という近代的概念へと引き継がれていく。そこには単体空間としてのにぎわいの概念は薄く、都市を装飾する意図が先に立つようになる。

しかし、カミロ・ジッテに異を唱えるようだが、それもまた新たな時代のアイディアだったと思う。

パリは、単体の空間としては中世的なものを置き去りにしたかもしれないが、パリという全体像の中で、かつてない優美さとにぎわいを獲得したのだ。

にぎわいの造形⑤ 奥性を持った構成であること

西欧に広場があるように、日本の空間には参道がある。

参道に象徴される、道行きの空間構造といった方が正しいかもしれないが、日本のにぎわい空間において、参道空間は、必ずしも正面に寺社が見えているとは限らない。しかし、その奥に主景としてのそれが存在し、それに方向づけられていることは誰もが知るところである。そこが重要であり、そういった奥性を持った道行き空間こそ、日本のにぎわい空間の基本形だと考えている。

香川県琴平町の金刀比羅宮(ことひらぐう)のつづら折れの階段が続く参道や、伊勢神宮の表参道「おはらい町通り」などは、まさにその典型的な道行き空間である。

先行きが見え隠れしながら、奥へ奥へと導かれる動線。奥に社殿があることを誰もが知る中で、そぞろ歩きが成立する。ヴェルサイユ宮殿の壮大な軸線構成と間逆の概念である。

「おはらい町通り」を見てみよう。沿道の店舗は、日本にしては珍しく建築コードが整っているが、それぞれの店に入るとその奥に中庭があったり、裏の五十鈴川へ出られるようになっているなど、様々な部分景がぶら下がっているところが楽しい。

しかも、その中央には「おかげ横丁」という面的な拠点も用意されている。

そのおかげ横丁にしても、広々としたオープンスペースは意外になく、いわゆる路地が連なって領域を形成する「界隈」的なつくりになっている。

見え隠れと奥行きが人々を回遊に誘う仕掛けだ。

伊勢神宮のおはらい町通りのにぎわい。緩やかに曲がって先が見通せない動線は、奥へ奥へと誘う「見え隠れ」の形。この道行きの空間に様々な店舗がぶら下がる。

それぞれの店には、前庭や中庭があったり、裏の五十鈴川へ出られるようになっているなど、様々な部分景がぶら下がっている。

おはらい町通りに接続する「おかげ横丁」(右)も、面的なオープンスペースではなく、路地が連なる界隈空間としてデザインされているところがうまい。(伊勢市)

次章で解説する松山の道後温泉広場も、じつはこれと同様の仕掛けを施したものだ。

道後温泉という建物は四周に異なる顔を持つ複合建築であり、それが広場のほぼ中央を占めるため、周囲は面的な広場というよりは、線状のオープンスペースの連なりという形にならざるを得ない。

それが却って都合がいいと思えた。道行きの空間を演出しやすい。

コンパクトな広場であるにもかかわらず、その奥行きある空間構成が、実際の空間より広場を大きく見せている。もともとの広場を知る人は、なんだかすっきりと空間が広がったと思うはずなのだが、残念ながらもはやかつての面影はない。

道後温泉広場は、一見すると単なる歩道だが、道後温泉を主景に常にこれを取り囲む、線状の道行き空間としてデザインされている。(松山市)

にぎわいの造形へ

北米では1970~80年代を中心に、いわば「フェスティバル・マーケット」というコンセプトの商業空間がさかんに建設された時期があった。仕掛人は、商業プロデューサーでありデザイナーのベンジャミン・トンプスンだ。ニューヨークのピア17、ボストンのファニュエルホール・マーケットプレイスといった一連の商業空間は、使われていない埠頭や老朽化した市場建築を再生するという形で、ポストモダンな建築様式にオープンスペースを効果的に使ったデザインが人気を集めた。落ち着きの中に軽快感や楽しさを演出したそのコンセプトはいまだに空間演出として有効である。

ファニュエルホール・マーケットプレイスは1976~78年に完成したが、ほぼ同時期の1982年にロンドンでも、コヴェント・ガーデンが改装を果たした。あたかもファニュエルホール・マーケットプレイスのコンセプトをなぞるように造られており、設計者は異なるが、影響を受けているように思えてならない。要するに当時の最先端のスタイルだったと言えるだろう。

コヴェント・ガーデンの方がそもそもの歴史は古く、起源はローマ時代まで遡るが、現在の形の原型は、1830年にチャールズ・ファウラーが設計した市場建築だ。その後、周辺の市街化の影響を反映して1982年にコヴェント・ガーデンは大改装を受け、現在のようなショッピングセンターとなった。

アトリウムを持った「ザ・マーケット」と呼ばれるホールには、屋外の広場が続き、ロンドンで唯一許されているという大道芸人がパフォーマンスを繰り広げている。

コヴェント・ガーデンのにぎわい(ロンドン)

冒頭で述べたように、この『パブリックスペースの設計ノート』で述べているにぎわい空間とは、一般的な商業空間のにぎわいとは必ずしも同じものではない。端的にいえば、商業空間の耐用年数は都市土木施設のそれとは比べ物にならないほど短いので、pleasureを創り出せればそれでいいのだが、パブリックスペースの場合それでは十分ではない。都市基盤には、joyが必要なのである。

だがコヴェント・ガーデンはもとより、ベン・トンプスンのデザインも耐用年数が長い。仮設建築であるピア17にしても、にぎわいを演出する造形のツボを実に的確に体得していたのだなと思う。

もう一つ比較的新しい事例として、パリのベルシー地区再開発と比較してみよう。ミッテラン国立図書館の対岸という好立地において、ベルシー公園(Parc de Bercy)を中心にその周辺を、商業・業務・住宅で再構成した複合的な都市開発である。

ショッピング街「ベルシー・ヴィラージュ」で人気なのは、ミニシアターなどの商業コンプレックスだけでなく、ワイン倉庫を改修したプロムナード「クール・サンテミリオン(Cour St-Émilion)」だ。倉庫はギャラリーや、カフェ、レストランでにぎわう。ワイン樽の搬送に使われた軌道敷きが保存され、落ち着いた石畳が敷き詰められた。

周辺街区との連動性がまた秀逸だ。国立図書館から人道橋(シモーヌ・ド・ボーヴォワール橋)が、対岸のベルシー公園の横っ腹に伸びていてい、セーヌ川の土手から流れ落ちるカスケード(落水)に変化して公園空間へ動線がなだれ込む。また、公園を横断する道路上は、短い距離で複数の人道橋が架け渡され、歩行者の回遊性が高いレベルで確保されている。

ベルシー公園にしても、それぞれ単体の空間としてはやや大味な感が否めない。だが、都市という総体における歩行者ネットワークや地区の関係性によってにぎわいを創出するスタイルは、ファニュエルホール・マーケットプレイスやコヴェント・ガーデンとは一味違うものだ。考えてみればこれは、オースマン以来のパリのコンセプトの延長上にあるかもしれない。

左/クール・サンテミリオン(Cour St-Émilion)は、ワイン倉庫を改修してギャラリーやカフェが並ぶ中を、並木、保存軌道敷きのある石畳と軽快なシェードで快適に構成されたベルシー再開発の主軸プロムナード。右/セーヌ川の堤防を流れ落ちるカスケードは、シモーヌ・ド・ボーヴォワール橋の延長上でベルシー公園への接続部の役割を果たす。

左/ベルシー公園は、セーヌ川対岸の国立図書館から伸びるモダンな人道橋(シモーヌ・ド・ボーヴォワール橋)によって接続している。右/また、公園と再開発地区を複数の歩道橋がつなぐ。歩車分離構造が地区としての回遊性を高めている。

結局のところ、にぎわいのデザインに正解はない。

これからも新たなにぎわい空間がつぎつぎと生みだされていくことだろう。

本項で示したにぎわいの5原則も、いずれは新たな概念に取って代わるかもしれないし、そもそも最初から、にぎわいの原則論なぞナンセンスなのかもしれないと思う。

ただ、ここでいいたかったのは、パブリックスペースにおけるにぎわいとは、本質的な喜びをまちに暮らす人々に持続的に提供し続ける場所でありたいという、そのことだ。

まちの喜びは、深く静かに持続していくものでありたい。

それは、都市設計家という自身へのメッセージでもあるのだが。

土木デザインノート

- 2015.07.21

- 09|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2014.06.27

- 08|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2014.02.26

- 07|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2013.10.23

- 06|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2013.07.11

- 05|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2013.05.02

- 04|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2013.02.06

- 03|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2012.11.25

- 02|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2012.10.01

- 01|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2012.07.31

- 14|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.06.20

- 13|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.05.01

- 12|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.03.01

- 11|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.02.01

- 10|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.12.01

- 09|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.11.01

- 08|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.10.01

- 07|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.09.01

- 06|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.08.01

- 05|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.07.01

- 04|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.06.01

- 03|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.05.01

- 02|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.04.01

- 01|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

小野寺 康Yasushi Onodera

(有)小野寺康都市設計事務所|EA協会

資格:

技術士(建設部門)

一級建築士

略歴:

1962年 札幌市生まれ

1985年 東京工業大学工学部社会工学科卒業

1987年 東京工業大学大学院社会工学専攻 修士課程修了

1987年 (株)アプル総合計画事務所 勤務

1993年 (株)アプル総合計画事務所 退社

1993年 (有)小野寺康都市設計事務所 設立

主な受賞歴:

2001年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(門司港レトロ地区環境整備)

2001年 土木学会デザイン賞 優秀賞(与野本町駅西口都市広場)

2002年 土木学会デザイン賞 優秀賞(浦安 境川)

2004年 土木学会デザイン賞 優秀賞(桑名 住吉入江)

2008年 グッドデザイン特別賞 日本商工会議所会頭賞(油津 堀川運河)

2009年 建築業協会賞:BCS賞(日向市駅 駅前広場)

2009年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(津和野 本町・祇園丁通り)

2010年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(油津 堀川運河)

主な著書:

グラウンドスケープ宣言(丸善、2004、共著)

GS軍団奮闘記 都市の水辺をデザインする(彰国社、2005、共著)

GS軍団奮闘記 ものをつくり、まちをつくる(技報堂出版、2007、共著)

GS軍団総力戦 新・日向市駅(彰国社、2009、共著)

組織:

(有)小野寺康都市設計事務所

取締役代表 小野寺 康

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-8-10

キャッスルウェルビル9F

TEL:03-5216-3603

FAX:03-5216-3602

業務内容:

・都市デザインならびに景観設計に関する調査・研究・計画立案・設計・監理

・地域ならびに都市計画に関する調査・研究・計画立案

・土木施設一般の計画・設計および監理

・建築一般の計画・設計および監理

・公園遊具・路上施設などの企画デザイン

SERIAL

- EAプロジェクト100

2016.09.10

15|女川町震災復興シンボル空間

女川駅前広場及びプロムナード「レンガみち」- EAプロジェクト100

2015.06.20

09|出雲大社参道 神門通り

- ドボクノ手習い-土木系大学のデザイン演習

2013.10.03

03| “飛べる”学生たちのために

-東京工業大学社会工学科「空間計画設計演習第三」-- 土木デザインノート

2012.07.31

14|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.06.20

13|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.05.01

12|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.03.01

11|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.02.01

10|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.12.01

09|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.11.01

08|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.10.01

07|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.09.01

06|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.08.01

05|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.07.01

04|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.06.01

03|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.05.01

02|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.04.01

01|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

WORKS