/ all

/ all

2013.02.11

10|富田大橋のデザイン

今度 充之(東京コンサルタンツ(株)|EA協会)

昭和56年から7年間、私は福井市内に住み、福井県内の道路や橋梁の設計を担当した。これが縁で、その後金沢に移っても福井県内の道路構造物などの設計を担当する機会が与えられた。福井県では、長大橋梁など、景観に影響が大きい構造物の場合は景観検討委員会を設置することとしており、私は設計を担当するコンサルタントとして、委員会の事務局側の立場で景観デザインに関わる機会が幾度もあった。その中から、福井県大野市に架かる富田大橋の架け替え事業における景観デザインについて紹介する。この事業は、老朽化した橋の上流側に新たな橋を架けるものであり、橋梁を含む道路の概略設計の段階から実施設計までを担当した。

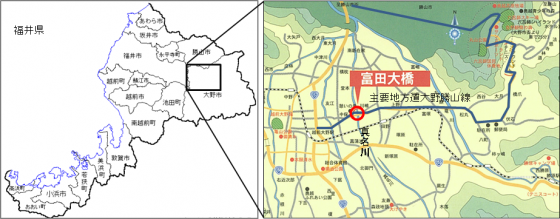

■富田大橋の位置

富田大橋は福井市の東方約30km、大野市の市街地の東のはずれにある。大野は古くから越前・美濃両国を結ぶ交通の要所である。天正3(1575)年に長森金近が大野を統治するようになると、まず亀山城を築き、城下町の建設に着手した。碁盤目状の町には寺町などの往時の町並みが残っており、毎年60万人以上の観光客が訪れている。

大野盆地を北北西へ流れる一級河川九頭竜川水系真名(まな)川を主要地方道大野勝山線が渡る地点に富田大橋が架けられている。初代の橋は明治31年に五箇橋として架けられた。この橋は伊勢湾台風と第二室戸台風により流出し、昭和35年に二代目の橋、富田大橋が架けられた。現在の橋は三代目である。1997年に工事が始まり2000年に完成した。橋梁前後の取付け道路も含む総事業費は約22億円、事業主体は福井県土木部である。

第一回景観検討委員会は実施設計が始まる前に開催された。つまり、橋梁形式はすでに予備設計で決定されている。第一回委員会では景観整備方針について、第二回委員会では提案されたデザイン案について審議し、決定すれば委員会は終わりとなる。委員は架橋地の右岸側および左岸側の区長、県庁の土木部道路建設課から一名、土木事務所の所長である。なお、景観上とくに重要な橋梁の場合には委員として学識経験者が参加することになっている。

つまり、この橋梁の場合の景観検討委員会は実施設計の段階に進むための一つのステップであり、橋の計画に地元の希望を取り入れる唯一の機会となる。必然的に、第一回委員会では予備設計における橋種選定の妥当性を力説し、悪しき前例を紹介するなど、議論の発散を防ぐための布石を打つことになる。

■二代目富田大橋

富田橋の上に立つと、日本百名山のひとつ「荒島岳」のほか、標高1000~1500mの山脈が水田の広がる大野盆地の周りを高く取り囲む姿が目に入る。山裾には集落が点在しており、奥越地方ののどかな田園風景を眺めることができる。

いつもの真名川の流れは穏やかであるが、河床には一抱えも有るような玉石がごろごろしており、真名川ダムの完成により水位が高水敷より上がることはほとんど無くなったものの、洪水時には激しい流れになることが容易に想像できる。春から夏にかけて河畔林の緑が深くなる。清流を泳ぐ魚を狙い川岸にたたずむ青サギや河畔の木々の間を飛び移る小鳥など、多くの野鳥を見ることができる。ゆっくりと景色を眺めても、川遊びをしても良い場所である。

富田大橋の架橋地点の上・下流側の広い高水敷は「真名川憩いの島」として野球場などのグランドや広場が整備されており、夏には花火大会の会場となる。富田大橋周辺は豊かな自然と交流を求めて市民が集う場である。

■富田大橋からの眺望

眼下に真名川の清流、東南東の方向に荒島岳を望む

富田大橋の橋長は258mである。橋梁形式の検討段階では桁形式に加えアーチ橋、トラス橋などの下路形式を比較案に含めて検討を行ったが、豪雪地帯であることから、橋梁の部材に積もった雪や「つらら」の落下による事故を嫌ったことと、下路形式は工事費が割高となることなどの理由から桁橋としている。

低水路部は変断面の三径間連続PC箱桁橋、高水敷は二径間連続PC箱桁橋で、支間長は低水路部の中央径間が約71.5m、高水敷と低水路部の側径間が46mである。地元から、桁下も広場につながる一連の空間として利用するために高水敷の橋脚間隔を広く、との要望でこの径間割となった。下部構造は逆T式橋台、壁式橋脚である。低水路部の橋脚の基礎はオープンケーソン、高水敷の橋脚は直接基礎である。

■側面図

<高水敷部> <低水路部>

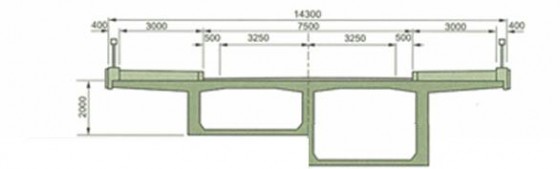

■桁の断面

渡河橋梁においても縦断線形は橋梁の景観に大きく影響するので縦断線形計画において注意を払った。低水路部の桁高と橋梁前後の取付け道路区間の縦断計画をコントロールポイントとして、橋梁全長にわたり大きな縦断曲線を設定した。

桁の高さは高水敷で2.0m、低水路部の中間支点部で最大の3.6mである。近くで見上げると大きなコンクリートの固まりであり、高水敷の広場を利用する人に対してかなり重々しく威圧感が大きいことが予想された。そこで、箱桁の下フランジにあたる部分を帯状とし、桁下面の曲線を強調することで重々しさの解消を図っている。また、桁下面のラインの曲線の次数を変化させて「見え方」を比較した。上部構造の断面設計に無理のない範囲で支点部付近の桁高が絞られ、支点からの立ち上がりに程良い緊張感を持つ2.5次曲線を選んだ。

■右岸橋詰め上流側からの全景

左の山は飯降山(いふりやま)、標高は884m

車道は二車線であるが、両側に3m幅の自転車歩行者道を持つことから橋梁の全幅員は14.3mである。高水敷では桁下面までの高さがおよそ3mと低く、しかも支間長は46mと広いので、桁下はとても薄く扁平な空間である。それが壁式の橋脚で仕切られるので、広場の利用者が桁下を通るときの圧迫感は大きいだろうと思った。また、無表情で真っ平らなコンクリートの天井となる。

橋脚の天端を切り欠いて窓を作り、桁の下面には中央部にキーストンプレート(波形鋼板)を型に使ったストライプを、窓の中を抜けて全橋長にわたるように設けた。橋脚の天端は大きな支承と落橋防止構造で占められるために切り取れる範囲は限られており、窓は小さなものになったが、隣の桁下空間と繋がることにより圧迫感が多少は緩和できたと思う。ストライプの方は実際に出来てみると陰影のコントラストが計画の時に予想していた以上に強く表われている。

■桁下から見上げる

橋脚の窓と桁のストライプ 落書きの洗礼も

橋脚の上下流方向の長さは14m、厚みは3mである。高水敷では地面からの高さは3m程度である。何もしなければ大きなコンクリート壁面は無表情である。桁下面のストライプと同じ幅で表面を凹ませて粗面に仕上げた。

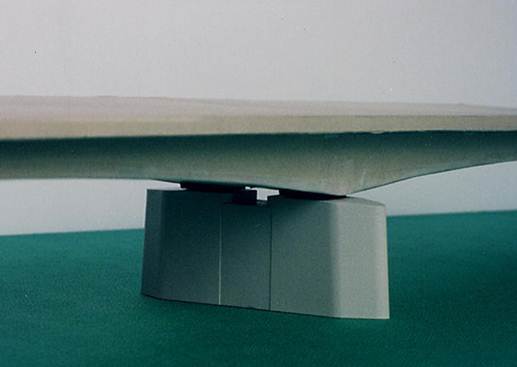

高水敷では桁高2mに対して、橋脚の壁厚が3m、しかも地上からの高さが3m程度と低いので、非常にずんぐりした印象になった。これに対して、橋脚の上・下流側をやや尖らせることにより薄く見せることにした。一般的に用いられる円形に比べて水理特性に優れ、河床洗掘に対しても有利となるので、河川管理者にはすんなりと認めてもらうことができた。

■低水路部の上部構造と橋脚の模型

橋脚は高密度発泡スチロールを切り出し、上部工は厚紙で作った

■完成したP2橋脚

橋脚の上・下流側は三角形に尖らせ、天端の縁には排水用の溝

高欄の柱と桟は背景となる青い山脈に溶け込む色の藍色とし、照明柱も同じ色とした。笠木はアルミの地色として夜の視線誘導の機能を持たせた。細かなことだが、橋詰めの交差点では高欄の縦桟が交差道路の見通しを妨げるという問題があったので、直径3㎝の縦桟を多少前後にずらして千鳥に配置してみた。ちょっとした工夫だが、斜め方向からの見通しがかなり改善されて交差点付近の安全性が高まるとともに、車窓から橋の外の眺めが良くなったと思う。

この橋には上水道管、電話線、電力線など、多くの添架物があり、その設置スペースを確保するためにマウンドアップの歩道としている。これにより地覆が高くなりフェイシアが高さ70㎝と大きな面になってしまい、きれいに仕上がるか心配だった。フェイシア面に化粧目地などを施し、少しでも引き締まって見えるように計画した。コンクリート打設の際にも気を配り、きれいに仕上げてもらった。大きく緩やかな縦断曲線がクッキリと表現された。

■藍色の高欄とフェイシア

環境省が大野市を「星空の街」に選定している。また、花火大会が真名川憩いの島で開催されるということもあり、橋の外へ光が漏れにくい灯具を選んだ。環境省と(財)日本環境協会が行う「全国星空継続観察」では、大野市の東にある南六呂師の県自然保護センターが平成17年度に星空観察日本一になったそうである。

■薄暮の富田大橋

左に見えるのは取り壊し前の二代目の富田大橋

富田大橋の上部構造、下部構造、橋面工の景観デザインについて述べたが、この仕事では、橋梁本体の他、左右岸の橋詰めに配置したポケットパーク、橋台の上下流側の堤防に施工する条件護岸、堤防道路のかさ上げ区間の擁壁など、橋梁周囲の構造物を含めて検討を行っている。

橋梁は多くの部品の集合体であるからデザインの対象は多い。どこにでもあるような橋梁ではあるが、背景との調和、連続性、バランス、整合性に留意しつつ、コスト増を最小限に抑えながらの景観デザインを心掛けた。また、カビなどの汚れが付きにくくなるよう、水切りなどのディテールを計画した。

ほぼイメージどおりに仕上がったが、その中には「うれしい誤算」もあった。橋台、橋脚の施工者が決まり、工事前に開かれる発注者、施工者、設計者の三者会議に臨んだときに驚いた。下部工の数だけ地元の建設会社が出席していたのである。すぐに浮かんだのは、一つ一つ色の違う、型枠の継ぎ目の違う橋脚たちの姿である。プラントが違うとコンクリートの色が異なるし、型枠材料や割付が違えば仕上がりは異なるものになる。その出来映えを心配するのは当然だろう。

それは杞憂であった。会議では施工に際しての留意事項を挙げて説明した際に前向きな発言、質問が多く、少し安心したことを記憶している。また、各社がお互いに競い合い、かつ、相互に調整を図りながら工事を進めたことも良い結果につながる要因になったと思う。

一方で、心残りな点はいくつかある。その一つは電気屋さんに隙を突かれたことである。想定外の位置の配線には閉口した。設計したものが完成したと聞き見に行くと設計と違うものになっており、ショックを受けた経験が何度かある。桁高を押さえたスレンダーな橋梁に、設計と異なるアルミ鋳物の派手なデコレーション付きの高欄と投網をデザインしたらしい照明柱が建てられた、シンプルな竹割り式のトンネル坑口を設計したのにその上に派手なデコレーションを載せられた、などなど。工事が完成するまで設計者、デザイナーは関わりを絶ってはならないということである。

この橋は完成してから13年経つが、橋脚の落書きを除き、概ね完成時の姿を維持している。しかし、心配なことがある。それは多くの橋梁が耐震補強や補修工事により残念な姿に変わっていることであり、この橋もいずれその道を辿るであろう。東日本大震災では橋梁の地震被害がさほど大きく無かったのはこの耐震補強のおかげである。また、高度成長期に建設された多くの橋梁が高齢化により傷み出しており、構造物の補修は安全の確保と構造物を長く使うためにとても大切なことである。

だが、コンクリートの剥落防止のための補強シートや表面被覆の塗装は絆創膏や膏薬を貼ったようで痛々しいし、落橋防止のための橋座拡幅はゴツゴツしており見栄えは良くない。せめてシートや塗装の色をコンクリートの地色に合わせて目立たなくするとか、縁端拡幅では拡幅部の形を整えるとか、少しの工夫と手間で改善できるケースが多いと思う。橋梁をはじめとする多くの公共施設の高齢化が進む日本では、高齢期を迎える団塊世代の構造物の景観をどう維持するかを考えていかなくてはならない。

エンジニア・アーキテクトのしごと

- 2014.05.16

- 16|人が歩く道の橋に魅せられて

- 松井 幹雄(大日本コンサルタント(株)|EA協会)

- 2013.12.18

- 15|施工と構造の融合 -Structural Eleganceの追求-

- 2013.10.14

- 14|都市のウォーターフロントの意味

- 2013.08.10

- 13|都市デザインの仕事 −40年間をふりかえる−

- 田中 滋夫((株)都市デザイン|EA協会)

- 2013.06.10

- 12|地方都市のデザイナー、エンジニア・アーキテクトの悩み

~地方都市で若手は育つか - 酒本 宏((株)KITABA|EA協会)

- 2013.03.18

- 11|「人を繋げ、プロジェクトを動かす」という“しごと”

- 辻 喜彦(合同会社アトリエT-Plus建築・地域計画工房|EA協会)

- 2013.02.11

- 10|富田大橋のデザイン

- 今度 充之(東京コンサルタンツ(株)|EA協会)

- 2012.11.09

- 09|「空間を繋げて、人の行動を変える」

- 高松 誠治(スペースシンタックス・ジャパン(株)|EA協会)

- 2012.09.20

- 08|「建築を規定するもの」

- 川添 善行(東京大学 生産技術研究所/空間構想一級建築士事務所|EA協会)

- 2012.07.31

- 07|エンジニア・アーキテクトが展開するマネジメント・コンサルティング

- 関口 佳司(関口佳司マネジメント・コンサルタント&景観研究所|EA協会)

- 2012.06.12

- 05-3|別府港海岸の整備と里浜づくり その3

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2012.02.01

- 06-3|文化的景観保全とまちづくり その3:熊本県上益城郡山都町における文化的景観保全の取り組み

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2012.01.01

- 06-2|文化的景観保全とまちづくり その2:熊本県天草市における文化的景観保全の取り組み

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2011.12.01

- 05-2|別府港海岸の整備と里浜づくり その2

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2011.12.01

- 06-1|文化的景観保全とまちづくり その1:文化的景観保全における地域マネジメント技術の重要性

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2011.10.01

- 05-1|別府港海岸の整備と里浜づくり その1

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2011.09.01

- 03-3|「通潤用水下井手水路の改修」その3:工事中の監理と施工結果

- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.08.01

- 04|堀川運河の修復・整備-土木遺産保存事例①-

- 矢野 和之((株)文化財保存計画協会|EA協会)

- 2011.08.01

- 03-2|「通潤用水下井手水路の改修」その2:課題と解決方針 ~文化景観と自然環境の改変を抑え、人工物の印象を小さくするために、技術的に裏付けながら設計方針を整理する~

- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.08.01

- 02-4|熊本駅周辺の都市デザイン その4:主役たちのデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.07.01

- 03-1|「通潤用水下井手水路の改修」その1:守るべきもの

~幕末の地域自治による野心的プロジェクトが残した水路網の風景と生態系と自治的管理組織~ - 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.07.01

- 02-3|熊本駅周辺の都市デザイン その3:水辺のデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.06.01

- 02-2|熊本駅周辺の都市デザイン その2:街路のデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.06.01

- 01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2011.05.01

- 02-1|熊本駅周辺の都市デザイン その1:考え方について

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.05.01

- 01-2|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その2

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2011.04.01

- 01-1|空間の履歴を読み解く-嘉瀬川・石井樋の復元設計 その1

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

今度 充之Kondo Mitsuyuki

東京コンサルタンツ(株)|EA協会

資格:

技術士 (総合技術監理部門、建設部門)

技術士 建設部門(道路、建設環境、トンネル)

略歴:

1956年 富山県小矢部市生まれ

1977年 国立石川工業高等専門学校 土木工学科卒業

1977年 セントラル航業 勤務

1981年 東京コンサルタンツ(株) 勤務

2008年 東京コンサルタンツ(株)取締役

2009年 金沢大学大学院自然科学研究科非常勤講師

2010年 地域環境研究所理事

2011年 石川県観光特使

主な受賞歴:

・北陸地方建設局長表彰(森本トンネル設計)

・近畿地方整備局福井河川国道事務所長表彰(西俣大袋トンネル設計)

主な著書:

・ダム空間をトータルにデザインする GS群団前走記 (共著)

・福井みちづくりの歴史 ~改訂二版 (共著)

組織:

東京コンサルタンツ(株)

代表取締役 村西隆之

〒110-0015 東京都千代田区神田淡路町2-8-5

TEL:03-3255-9682

FAX:03-3255-9685

金沢支店

〒920-0027 金沢市駅西新町2-6-4

TEL:076-264-0310

FAX:076-223-5861

業務内容:

建設コンサルタント業

(土木設計、土木施設保全計画、防災施設計画、地質調査、環境調査)

SERIAL

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2013.02.11

10|富田大橋のデザイン

- 風景エッセイ

2011.06.01

02|かなざわ -おんな川の風景