/ all

/ all

2013.10.14

14|都市のウォーターフロントの意味

沿岸域からウォーターフロント開発までの復習

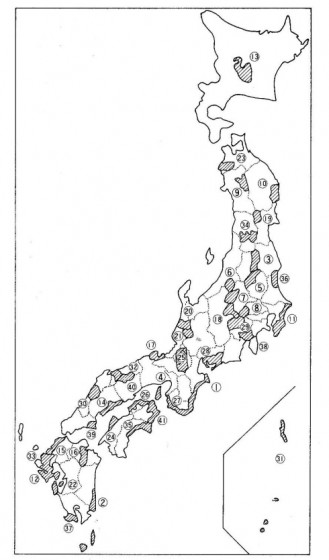

わが国の沿岸域(狭義でウォーターフロント)は、明治期以降、常に時代の要請に応えて幾度となく変容してきた器用な地域である。富国強兵や殖産興業といった国是を担い、欧米に「追い付け、追い越せ」と、全国で浅海域を埋立て臨海工業地帯を形成した。また、全国総合開発計画(1962年)、新全総(1969年)、三全総(1977年)、四全総(1987年)とつづく国土計画(図-1~図-4)は、現在のわが国の経済力の礎となり、それを体現した沿岸域の貢献は誰の目にも明らかであろう。しかし、開発の速度に、環境問題(公害・省エネ等)というブレーキがかかったころ、沿岸域は工業から、定住の拠点になり、それも芳しくないと観光・リゾート地に様変わりをしてきた。このように、自在にその姿を変えてきた沿岸域は、柔軟性があるといえばそうであろうが、多くが歴史のない新たな埋立地であり、利用機能の転換が早いがゆえ、長い年月のかかる地域の文化や歴史を醸造させるだけの余裕はなかった。

そうこうしているうちに、高度経済成長期やオイルショックが一段落し、まちづくりの新たな手法であるウォーターフロント開発が欧米(とくにアメリカ)から登場してきた。当時ウォーターフロント開発は斬新なイメージだったが、換言すれば港湾再開発である。つまり、タテ・ヨコ約8フィート(約2.4m)、長さ20フィート(約6m)のコンテナの普及が、革命的に物流のあり方を変えた。現在では一隻のコンテナ船で一度に最大16,000個まで運べるので、当然、船は超大型化(全長300m以上)し、岸壁に接岸するためには、水深が15~18mのバースが必要になる。1950年頃、大型船舶の接岸に対応できない港が出てきて、数十年も放置されたため港周辺は荒廃した。これを立ち直らせたのが商業機能を核としたウォーターフロント開発である。この開発が注目を浴びたのが、アメリカ等では1970年代、日本に入ってきたのがバブル経済はじめの1980年代中頃であり、わが国のウォーターフロントは、これまでの荷役・倉庫・工場などの施設から商業・業務・居住などの新たな機能へとシフトした。繰り返しになるが、本当に時代に都合よく合わせられるウォーターフロントは、それゆえ、しっかりとしたまちづくりの空間として定まった評価を得られない場でもある。最新の東京のウォーターフロントではスポーツ機能(オリンピック)が付加されそうである。

左:図-1 新産業都市と工業整備特別地域(全総) 出典;本間義人,「国土計画を考える」,中公新書,1999

右: 図-2 大分新産業都市のコンビナート群 (HPより)

左:図-3 大規模開発プロジェクト(二全総) 出典;川上征雄,「国土計画の変遷」,鹿島出版会,2008

右:図-4 リゾート構想(四全総) 出典;本間義人,「国土計画を考える」,中公新書,1999

都市におけるウォーターフロントの意味

前置きが長くなったが、1980年代から注目され始めたウォーターフロント開発は、30年かけて商業・業務・居住機能といった一般の生活者のための空間として定着しつつある。しかし、そのデザイン(建築物・護岸など)は、日本中どこに行って同じようで、まさに金太郎飴といった批判が噴出した。つまり、地域性が発揮されていないとの批判と思われるが、まったくその通りで、ウォーターフロント研究を生業としている筆者自身も同感である。少し援護をするならば、長々と述べた沿岸域・ウォーターフロントの歴史をみても分かるとおり、都市の中心部の海を埋め立て、港や工場・倉庫等をつくり、それが廃れたり、目論み通り企業等が誘致できないと放置され、人も訪れない地域では文化も歴史も地域性も育まれない。そのため、必然的にデザインは先行事例を模倣・踏襲するか、奇抜化するしかなかったのであろう。

この30年間ウォーターフロントが注目をされた要素は、対象場としての海の景観の良さだけといっても過言ではない。とくに大都市では、これまで海や港の存在は知っていても、生活空間としての認識はなかった。それが、食事や買い物をしながら海の風景を眺められるのであるから、ブームになるのも必然といえる。ウォーターフロントは、都市に海の風景を取り入れた「都市のバルコニー」といった的を得た表現も出たほどである。ただし、今後も海岸線からの景観だけでは、地域性はなかなか出てこない。本物のバルコニーになるには、それに続く居間や応接間などが充実している必要がある。端的にいえば、直背後の都市との一体化によって個性がつくられ、はじめて都市づくりのフィールドとして認知されるのである。

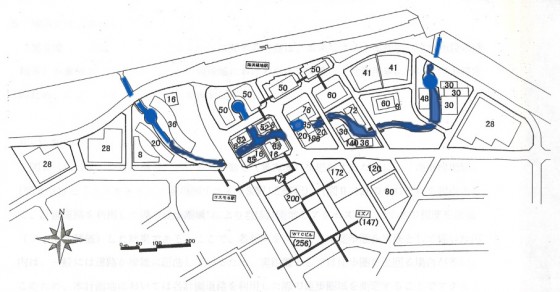

大阪南港コスモスクエアⅡ期地区の計画

そんなことを考えているとき、1996年に京都大学の先生を介して、大阪市港湾局から南港コスモスクエアⅡ期の計画の話があった。Ⅱ期地区は、長辺約1800m、短辺約370mの東西に長い、約67haの広大な埋立地で、おもな計画内容は街区割り、景観(建物高さ、形状)、環境としての運河などの計画である(図-5)。現在でもまだ建設中であり、敷地の広大さと現在の社会・経済状況からみれば完成までにはまだ数十年はかかると思われる。ここでの計画は、海の景観を愛でるばかりでなく、地域を住民に使ってもらい、歴史を経ることによって個性をつくりあげるコンセプトである。地域を使うには、使える道具が必要になるが、道路や新交通に囲まれただだっ広い、埋立地にはきっかけとなる道具がなかったので、長方形のほぼ中央部の東西方向に延長約1800m、幅員約10m、水深約1.5mの運河(グランドキャナル)を提案した。埋立地の背骨のようなこの運河の存在が、デザインやまちづくりの手がかり(道具)となり、それによって固有の個性が創り上げられると考えた。

図-5 コスモスクエアⅡ期地区の運河の線形と建物配置とその高さ(数字m) (中央部の青い部分が運河)

出典;横内研究室,「大阪南港コスモスクエアⅡ期地区 景観デザイン計画に関する検討報告書」1997

提案した計画は、バブル崩壊やその後の長期経済低迷により当然ながら、変更されたが、最大の目玉である、運河はほぼ原形どおり採用され、着工された(写真-1)。2010年ころから、運河沿いにマンションや医療系学校などが両岸につくられ、運河を挟むように、広場や商店などが立地し始めている。運河がなければどのような風景のまちになったか想像もつかないが、着工から約15年を経て、運河は生活や風景の道具として機能し始めたと思う(写真-2~写真-4)。

ウォーターフロントが都市の中で一時の賑やかしの空間から、背後のまちと一体となった文化・歴史をつくり上げ、海のある日常景を確立できるように今後も見守っていきたい。

左:写真-1 1999年 工事中のコスモスクエアⅡ期地区 (黒く蛇行しているのが運河)

右:写真-2 2013年 運河を挟むようにマンション群や医療系学校(左側)が建つ

左:写真-3 2013年 運河のマンション側の広場

右:写真-4 2013年 運河からの両岸の眺め

エンジニア・アーキテクトのしごと

- 2014.05.16

- 16|人が歩く道の橋に魅せられて

- 松井 幹雄(大日本コンサルタント(株)|EA協会)

- 2013.12.18

- 15|施工と構造の融合 -Structural Eleganceの追求-

- 2013.10.14

- 14|都市のウォーターフロントの意味

- 2013.08.10

- 13|都市デザインの仕事 −40年間をふりかえる−

- 田中 滋夫((株)都市デザイン|EA協会)

- 2013.06.10

- 12|地方都市のデザイナー、エンジニア・アーキテクトの悩み

~地方都市で若手は育つか - 酒本 宏((株)KITABA|EA協会)

- 2013.03.18

- 11|「人を繋げ、プロジェクトを動かす」という“しごと”

- 辻 喜彦(合同会社アトリエT-Plus建築・地域計画工房|EA協会)

- 2013.02.11

- 10|富田大橋のデザイン

- 今度 充之(東京コンサルタンツ(株)|EA協会)

- 2012.11.09

- 09|「空間を繋げて、人の行動を変える」

- 高松 誠治(スペースシンタックス・ジャパン(株)|EA協会)

- 2012.09.20

- 08|「建築を規定するもの」

- 川添 善行(東京大学 生産技術研究所/空間構想一級建築士事務所|EA協会)

- 2012.07.31

- 07|エンジニア・アーキテクトが展開するマネジメント・コンサルティング

- 関口 佳司(関口佳司マネジメント・コンサルタント&景観研究所|EA協会)

- 2012.06.12

- 05-3|別府港海岸の整備と里浜づくり その3

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2012.02.01

- 06-3|文化的景観保全とまちづくり その3:熊本県上益城郡山都町における文化的景観保全の取り組み

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2012.01.01

- 06-2|文化的景観保全とまちづくり その2:熊本県天草市における文化的景観保全の取り組み

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2011.12.01

- 05-2|別府港海岸の整備と里浜づくり その2

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2011.12.01

- 06-1|文化的景観保全とまちづくり その1:文化的景観保全における地域マネジメント技術の重要性

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2011.10.01

- 05-1|別府港海岸の整備と里浜づくり その1

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2011.09.01

- 03-3|「通潤用水下井手水路の改修」その3:工事中の監理と施工結果

- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.08.01

- 04|堀川運河の修復・整備-土木遺産保存事例①-

- 矢野 和之((株)文化財保存計画協会|EA協会)

- 2011.08.01

- 03-2|「通潤用水下井手水路の改修」その2:課題と解決方針 ~文化景観と自然環境の改変を抑え、人工物の印象を小さくするために、技術的に裏付けながら設計方針を整理する~

- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.08.01

- 02-4|熊本駅周辺の都市デザイン その4:主役たちのデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.07.01

- 03-1|「通潤用水下井手水路の改修」その1:守るべきもの

~幕末の地域自治による野心的プロジェクトが残した水路網の風景と生態系と自治的管理組織~ - 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.07.01

- 02-3|熊本駅周辺の都市デザイン その3:水辺のデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.06.01

- 02-2|熊本駅周辺の都市デザイン その2:街路のデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.06.01

- 01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2011.05.01

- 02-1|熊本駅周辺の都市デザイン その1:考え方について

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.05.01

- 01-2|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その2

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2011.04.01

- 01-1|空間の履歴を読み解く-嘉瀬川・石井樋の復元設計 その1

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)