/ all

/ all

2011.05.01

02-1|熊本駅周辺の都市デザイン その1:考え方について

星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

はじめに

2011年3月12日,それまで新八代-鹿児島中央の一部開通にとどまっていた九州新幹線が全線開通を迎えた。地方都市にとって,このようなプロジェクトは,千載一遇の好機ともなれば,ストロー現象などによって最大の危機ともなる。地方都市の駅周辺開発に関しては,日向市駅などが著名だが,それとは異なったコラボレーションの試みをここに紹介して行きたい。

熊本駅周辺整備の概要

熊本駅では,新幹線の全線開業を大きな契機として,在来線の高架化,駅西の土地区画整理事業などの様々な事業が,熊本の新しい玄関口を創造するために展開されている。その広さは,およそ63.2ha,事業終了は平成30年という,大規模かつ長期のプロジェクトである。

多くの地方都市と同様,熊本駅は市街中心部からは約3km離れており,商業を中心とした副都心を目指すことは難しい。またそのような開発は,中心市街地に対して負の影響を及ぼしてしまう可能性もある。そこで,熊本駅周辺整備では“パーク・ステーション”というテーマを掲げ,西の花岡山・万日山や東の白川・坪井川といった周辺の水と緑の自然を活かしたまちづくりを進める構想をもった。

整備全体の統括は県と市が設置した熊本駅周辺整備事務所が行っており,整備の基本方針であるパーク・ステーション構想や整備区域,各事業のスケジュールについて示した「熊本駅周辺地域整備基本計画」を平成17年6月に公表している。この基本計画に基づいた都市デザインの指導や事業主間の調整を図る仕組みとして「熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議」を設立し,平成18年10月27日の第1回都市空間デザイン会議以降,定期的に開催している。

図1-1:熊本駅周辺の主な事業

図1-2 整備前の熊本駅周辺

デザイン調整の仕組み

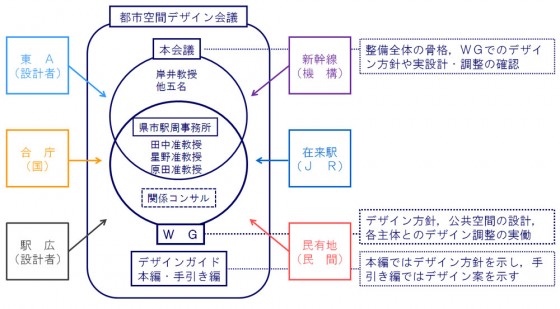

駅周辺整備のように,様々な整備主体が絡み合う複雑な特徴を持つプロジェクトでは,デザインの調整を上手く行わなければ,バラバラで特徴のない街並みがつくられる可能性が高い。熊本駅では,マスターアーキテクトなどとは異なるデザイン調整の仕組みを模索している。前述したデザイン会議は,岸井教授(日本大学)を座長とした「都市空間デザイン会議(本会議)」,建築設計の田中智之(熊本大学准教授),UDサインの原田和典(崇城大学准教授)及び筆者の地元若手3人を中心とした「ワーキングシステム(WG)」,事業者や住民と都市空間デザインの考え方を共有するツールである「都市空間デザインガイド」の3つで構成されている。この中でも特に重要な仕組みがWGである。平成23年4月現在で大小合わせて166回も開催されているように,テーマやコンセプトの設定から,詳細なデザイン決定まで,学識,行政,コンサルタントが立場の枠を超えて自由に,かつ頻繁に顔を合わせて議論する場である。仕掛け人の一人である松永氏(熊本県)によれば,駅周辺整備の高質化のみならず,忌憚のない意見交換を通じた研鑽の場としても位置付けられていた。

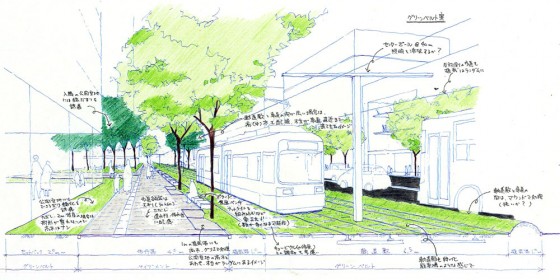

まずWGでは,“パーク・ステーション”を「駅として使いやすく,公園として居心地良く,街として暮らしやすい,熊本に育まれた文化に根ざした都市空間」と解釈しなおした。つまり,駅周辺全体が,駅として,公園として,そして街として,一体的に快適な空間を作るというものである。

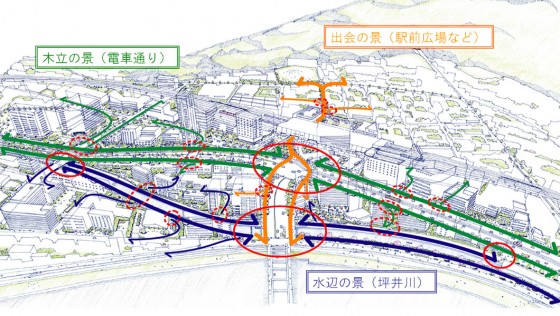

通常,ある地域の全体像(マスタープラン)を設定する場合,骨格を“軸”や“ランドマーク”,“ゾーン”など,俯瞰的な色分けで表現することが多い。熊本駅でも「基本計画」の段階では,“まちなみ形成ゾーン”や“アメニティ軸”,“4つのゲート”など,オーソドックスな方法で全体像が描かれていた。このような捉え方では,さまざまな機能や空間が融合した魅力的な都市を実現することはできないと考え,古くて新しい「景」という考え方を提案した。

図1-3 熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議の構成

「景」という都市空間の捉え方

「景」とは,ひとの目線から捉える空間のまとまりであり,建物や道路,水や緑など全ての空間要素により構成される。そもそも景観に境はなく,その時々において,見ている人と見えているものの間で様々な関係をつくる。「景」においては,公共的な街路も民間的な建物も,全く区別はない。このような捉え方は,さまざまな設計者に対して,街路や広場といった公共空間の設計のみに完結しない,高度な調整を要求する。いわば,計画者や設計者の立場ではなく,利用者の立場で都市をデザインしていこうという,デザイン会議の宣言なのだと考えても良い。

熊本駅周辺では主要な景として,駅前を貫通する「出会の景」,電車通りの「木立の景」,坪井川沿いの「水辺の景」の3つを位置づけている。これらは,重要な場所を示していると同時に,大切にしたい要素(「ひと」「緑」「水」)を表してもいる。このような考え方は,計画者の自己満足で終わっては意味がなく,利用者や民間の開発者に共有されなければならない。そのため,わかりやすくイメージしやすい言葉を使うことも重要で,その点にも充分な配慮を行っている。

図1-4 「景」という捉え方(木立の景)

図1-5 熊本駅の3つの「景」(出会の景,木立の景,水辺の景)

エンジニア・アーキテクトのしごと

- 2014.05.16

- 16|人が歩く道の橋に魅せられて

- 松井 幹雄(大日本コンサルタント(株)|EA協会)

- 2013.12.18

- 15|施工と構造の融合 -Structural Eleganceの追求-

- 2013.10.14

- 14|都市のウォーターフロントの意味

- 2013.08.10

- 13|都市デザインの仕事 −40年間をふりかえる−

- 田中 滋夫((株)都市デザイン|EA協会)

- 2013.06.10

- 12|地方都市のデザイナー、エンジニア・アーキテクトの悩み

~地方都市で若手は育つか - 酒本 宏((株)KITABA|EA協会)

- 2013.03.18

- 11|「人を繋げ、プロジェクトを動かす」という“しごと”

- 辻 喜彦(合同会社アトリエT-Plus建築・地域計画工房|EA協会)

- 2013.02.11

- 10|富田大橋のデザイン

- 今度 充之(東京コンサルタンツ(株)|EA協会)

- 2012.11.09

- 09|「空間を繋げて、人の行動を変える」

- 高松 誠治(スペースシンタックス・ジャパン(株)|EA協会)

- 2012.09.20

- 08|「建築を規定するもの」

- 川添 善行(東京大学 生産技術研究所/空間構想一級建築士事務所|EA協会)

- 2012.07.31

- 07|エンジニア・アーキテクトが展開するマネジメント・コンサルティング

- 関口 佳司(関口佳司マネジメント・コンサルタント&景観研究所|EA協会)

- 2012.06.12

- 05-3|別府港海岸の整備と里浜づくり その3

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2012.02.01

- 06-3|文化的景観保全とまちづくり その3:熊本県上益城郡山都町における文化的景観保全の取り組み

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2012.01.01

- 06-2|文化的景観保全とまちづくり その2:熊本県天草市における文化的景観保全の取り組み

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2011.12.01

- 05-2|別府港海岸の整備と里浜づくり その2

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2011.12.01

- 06-1|文化的景観保全とまちづくり その1:文化的景観保全における地域マネジメント技術の重要性

- 田中 尚人(熊本大学政策創造研究教育センター|EA協会)

- 2011.10.01

- 05-1|別府港海岸の整備と里浜づくり その1

- 町山 芳信((株)地域開発研究所|EA協会)

- 2011.09.01

- 03-3|「通潤用水下井手水路の改修」その3:工事中の監理と施工結果

- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.08.01

- 04|堀川運河の修復・整備-土木遺産保存事例①-

- 矢野 和之((株)文化財保存計画協会|EA協会)

- 2011.08.01

- 03-2|「通潤用水下井手水路の改修」その2:課題と解決方針 ~文化景観と自然環境の改変を抑え、人工物の印象を小さくするために、技術的に裏付けながら設計方針を整理する~

- 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.08.01

- 02-4|熊本駅周辺の都市デザイン その4:主役たちのデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.07.01

- 03-1|「通潤用水下井手水路の改修」その1:守るべきもの

~幕末の地域自治による野心的プロジェクトが残した水路網の風景と生態系と自治的管理組織~ - 西山 穏(NNラントシャフト研究室|EA協会)

- 2011.07.01

- 02-3|熊本駅周辺の都市デザイン その3:水辺のデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.06.01

- 02-2|熊本駅周辺の都市デザイン その2:街路のデザイン

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.06.01

- 01-3|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その3(最終回)

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2011.05.01

- 02-1|熊本駅周辺の都市デザイン その1:考え方について

- 星野 裕司(熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会)

- 2011.05.01

- 01-2|嘉瀬川・石井樋の復元設計 その2

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

- 2011.04.01

- 01-1|空間の履歴を読み解く-嘉瀬川・石井樋の復元設計 その1

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室 |EA協会 副会長)

星野 裕司Yuji Hoshino

熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター/工学部土木建築学科|EA協会

資格:

博士(工学)、1級建築士

略歴:

1971年 東京生まれ

1994年 東京大学工学部土木工学科卒業

1996年 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 修士課程修了

1996年 (株)アプル総合計画事務所 勤務

1999年 熊本大学工学部 助手

2005年 博士(工学)取得(東京大学)

2006年 熊本大学大学院自然科学研究科 准教授

主な受賞歴:

2012年 グッドデザイン賞サステナブルデザイン賞 受賞

2011年 第25回公共の色彩賞 入選 (熊本駅周辺地域都市空間デザイン)

2009年 深谷通信所跡地利用アイデアコンペ 専門部門 優秀賞

2009年 平和大橋歩道橋デザイン提案競技 入選

2003年度 土木学会論文奨励賞 受賞

主な著書:

「風景のとらえ方・つくり方」(共著、共立出版、2008)

「川の百科事典」(共著、丸善、2008)

組織:

熊本大学

〒860-0555 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1

TEL:096-342-3602

FAX:096-342-3507

HP:http://www.civil.kumamoto-u.ac.jp/keikan/

業務内容:

・景観デザイン・まちづくりに関する研究および事業支援

SERIAL

- EAプロジェクト100

2022.03.10

34|熊本駅周辺都市空間デザイン

- EAプロジェクト100

2016.08.25

14|白川・緑の区間

- EAプロジェクト100

2015.06.09

08|曽木の滝分水路

- ドボクノ手習い-土木系大学のデザイン演習

2013.04.10

01|“手応え”を得るということ

~意匠と構造の統合を目指したデザイン演習~- 風景エッセイ

2012.12.01

10|境界の冒険

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.08.01

02-4|熊本駅周辺の都市デザイン その4:主役たちのデザイン

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.07.01

02-3|熊本駅周辺の都市デザイン その3:水辺のデザイン

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.06.01

02-2|熊本駅周辺の都市デザイン その2:街路のデザイン

- エンジニア・アーキテクトのしごと

2011.05.01

02-1|熊本駅周辺の都市デザイン その1:考え方について

NEWS

2019.07.01

『まちを再生する公共デザイン — インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思考と実践』

2012.11.29

グッドデザイン賞サステナブルデザイン賞を受賞しました

![Microsoft PowerPoint - 091013figure.ppt [Ý·[h]](https://www.engineer-architect.jp/serial/files/2012/12/figure1-1-560x560.jpg)