/ all

/ all

2013.09.18

EAAトークライブvol.3

「場所の履歴と向き合う空間デザイン」

---EA協会トークライブ、今回で第3回目となります。今回のテーマは、「場所の履歴と向き合う空間デザイン」です。歴史的なものをどのように上手く活かして公共空間をつくっていくかが、ひとつの論点になりますが、そもそも歴史的なものがあまりない街も日本にはたくさんあります。そういうケースも含めて、その街の「場所の履歴」ということにどのように向き合って空間デザインを考えていけばいいのか、ということが今回の主なテーマです。EA協会WEB機関紙に執筆いただいた4名の方にお集まりいただいています。EA協会会員の中井さん、小出さん、崎谷さんのほかに、ゲストとして文化庁の北河さんにも参加していただきます。

(コーディネーター:高松誠治|スペースシンタックス・ジャパン株式会社・EA協会)

場所のアイデンティティ=同一性、について

中井祐(以下、中井)

特集では、「町の同一性と場所の履歴」という文章を書きました。同一性というのはいわゆるアイデンティティのことです。アイデンティティというと「個性」と訳されることがありますが、それは誤訳で、「セルフ・アイデンティティ」つまり私が一貫してほかならぬ私であるということです。たとえば、昨日の僕と今日の僕はちがいますし、1時間後の僕はまたなにを考えているかわからないという意味で、変化してしまう。どんどん体は老化し、また、様々に退化していきます。それでも、生まれてから死ぬまで、僕は僕として一貫して生き、死んでいくのだ、という自明性を信じていられる。それが信じられなくなったらいわゆる精神的疾患ということになる。それがセルフ・アイデンティティですね。

一説によると、人のセルフ・アイデンティティを保証しているのは「記憶」であると言われます。最近、あらためて町のセルフ・アイデンティティが大事だなと思うようになりました。人のセルフ・アイデンティティを保証するものが記憶だとするなら、町のセルフ・アイデンティティを保証するのはなんだろう。それが「場所の履歴」ではないだろうか、というのが拙文の主旨です。

その土地を生き続けていく価値とは?

三島市(静岡県)の源兵衛川は有名ですが、私も好きな水辺デザインの事例です。私が学生の頃の景観分野のデザイン的な課題は、インフラや街並みの景観的なクオリティを高めていこうということでしたが、いまはそれだけではなくて、その土地や地域社会を生きる、生き続けていく価値の再構築、という要請が根本にあると思います。これが、いろいろな町や地域で模索されていて、専門家たちはどういうアクションを起こせるのか、どういうメッセージを出せるのかを考えている。その土地を生きるということを、私なりに言い換えるなら、「ほかならぬこの土地・この町をほかならぬ自分として生きていける」ように、「身のまわりの環境と自分との関係性を築いていく」ということかなぁと思っています。

源兵衛川(静岡県三島市)

そのような思いを強くしたのは、やはり3.11の経験です。たとえばこれは私が関わっている大槌町(岩手県)の被災2ヶ月後の写真です。この廃墟のうえにどんな復興をするにしろ、道も建物も従前とはまったくちがう町ができる。実体としてちがう町ができあがったときに、大槌の町民の方々が、形はぜんぜんちがうけれど今までずっとみんなで暮らしてきた大槌、生きてきた大槌とつながっているんだ、同じ大槌を引き続き生きるんだ、という感覚を持てるためにはどうすればいいのか、ということを考えざるをえない。

被災2ヶ月後の大槌町(岩手県)

もうひとつ、広野町(福島県)の市街地の写真です。避難勧告が出された直後で、人っ子一人いません。完全に人の気配が消え失せた町。ここでは、場所と住人との関係が、すくなくとも2年間、完全に閉ざされたわけです。人にたとえれば、2年間記憶喪失に陥っていたような状態でしょうか。この町に戻ってきた町民が、引き続き「ほかならぬ広野を生きるほかならぬ広野人」として生きられるためには、専門家としてなにを考えなければならないのか。これも、セルフ・アイデンティティの問題として捉えるべきかなと思います。

避難勧告発令後の広野町(福島県)

場所と人間とをつなぐもの

これらの町では、人間との関係を築く「とっかかり」になるべき、その場所が持っている場所性のようなものがいったん失われた、ということだと思います。このまま無造作に復興しても、ほかならぬ私としてほかならぬこの街を生きる、という実感を持ちづらいのではないだろうか。フィジカルデザインの観点から言うと、その「とっかかり」を得るためには、感覚や感情を伴う身体体験に関係する要素、つまり、空間の形やスケール、質感、あるいは四季や時間の折々による変化などが欠かせないわけですが、それだけではないようにも思います。

これは大槌の町方という地区で、かつて町民の方々に親しまれていていた御社地という場所です。湧水の池を中心にしたコモンスペースです。その場所を生きた人々の記憶の総体が、場所の履歴ということの核心なのだろうと思いますが、この御社地のような場合、従前の人と場所との関係をどうやって取り戻せるか。たとえば、この空間をもう一度復元すればよいのか、まったくちがう空間になってもそのクオリティになんらかの継承性があればよいのか、あるいは空間体験の質の連続性こそが本質なのか、そのあたりがたぶんデザインの根源的課題になっていくだろうと思います。震災を経験せずにこの写真を見たら、なんかこの照明柱格好悪いなとか、この電柱は無いほうがいいなとか、そういう表層的な感想を抱いたかもしれませんが、いまやそういうことはほとんど気にならないですね。その場所における体験の質というものをどうやって従前と連続性を保ちながら継承することができるか、そのあたりがデザインの大きなテーマになっていくだろうと思います。

被災前の御社地(岩手県大槌町)

たとえば、みずからの実践の例をひとつあげるとすれば、被災の年の7月に、この地域でもっとも歴史ある神社のひとつである小槌神社の前に、手作りの屋台を建てました。瓦礫だらけの暗闇の廃墟に赤提灯を灯して、人が集まれる場所をつくったわけです。これを空間デザインと呼べるかどうかわかりませんが、いま振り返れば、人と場所との繋がり、関係というものを、なんとかつないでいこうとする試みとして解釈できると思ったので、ご紹介しました。

被災地で集いの場となった屋台(岩手県大槌町)

文化財の2つの価値

北河大次郎(以下、北河)

最初に、「歴史的なものがない街」でどう考えていったら良いのかという話がありましたが、私は文化庁にいるので、歴史のある所しか関わっていません。むしろ、いろいろある歴史をどう整理して考えていけば良いのかという事を日々考えています。今までは土木遺産にずっと係わってきたんですけど、今は、防災と保存活用計画ということに主に取り組んでいます。保存活用計画っていうのはまさに文化財にどういった履歴、価値があって今後それをもとにどう保存活用していこうかという話ですので、関連も含めてお話したいと思います。

文化財は、「価値」があるからこそ保護されるわけですが、その価値の考え方には大きくわけて2つあります。まずひとつは、作った時のオリジナルの価値。これには建築とか絵画とか、美術工芸品などがありますが、レオナルド・ダヴィンチが書いたオリジナルの価値、それが今に残っているという作品性・芸術性というものがそれです。もうひとつは、別に有名な人が作ったわけでなくとも、その後時間の積み重ねを経てつくられた歴史性・社会性というものが評価されるものです。

オリジナルの価値っていうのは、例えば、東京駅が最近、復元されましたが、最初の辰野金吾が設計した時は2階建てでドームが両側についていた。それが第2次世界大戦で空襲を受けて2階建てになって、ドームが8角屋根になった。この状態で重要文化財の指定を受けたわけですけども、いろんな議論をする中で、やはり東京駅はオリジナルの辰野金吾が作った姿に価値があるんじゃないかと。その作品性・芸術性を評価して、今現在はもとの状態に復元されています。

空襲で焼ける前の東京駅の様子

次にお見せするのが、鹿児島県の尚古集成館という日本で1番古い石造の工場ですね。島津斉彬が行った集成館事業の重要な構成要素です。これはもともと工場として作られましたが、大正時代に博物館として改築されています。大正8年ですかね。それをやったのが山下慶次郎という司法省で監獄を設計した人で、山下洋輔っていうジャズピアニストのおじいさんという事でも有名なんですけれども、その山下慶次郎が改修をして、玄関ポーチをつけているのがこの時代です。なので、ここでのオリジナルの価値というか芸術性というのは2段階あって、最初の価値もそうだけども、大正8年に山下慶次郎が改修したというのも1つの価値であるのです。今まさにここの保存活用計画を作っているんですが、そこでは必ずしも幕末の価値だけじゃなくて大正の価値も評価しようということになっています。

尚古集成館(鹿児島県)

一方の、「時間の積み重ね」という事については、これは日本でも最近だんだん増えてきていますけれども、もともとはヨーロッパの方が事例が多くて、これはドイツのミューラー紡織工場というところですね。平成何年かに工場が廃止されて、廃止された時点を1番価値があるものと考えて、その廃止された時点のまま今残しています。この工具がここの場所に無くちゃだめだ、工場が廃止されたときにこういう状態だったと、いうことを1つ1つ記録して時間の積み重ねの状態を保存していこうというものです。だから漆喰壁の落書きとかも保存対象になっている。機械も残していて、一方で新しいことは違う別棟に建物を作って表現すると。廃止されたとはいえ、使っている部分もありますので、廃止された状況をもとに使い続けるという選択肢をしていて、工場が閉鎖した時の従業員が今も細々とやっています。これはいってみれば見世物みたいなもので、人はこれを見学しに来て、昔の紡織のやりかたそのものを見学するわけです。

工場が廃止された時の状態のまま保存されているミューラー紡績工場(ドイツ)

文化財の保存における「履歴」の考え方

例えば、三河島の下水処分場と言う重要文化財で、1番最初にやったことは、いろんな構造物の履歴を調べることでした。いつ改修を行ったかということなどです。非常に地道な作業です。そういったことをまとめて、部材ごとにどういった価値があるかという検討をします。例えば、基準1は部材自体を保存するもの、基準2というのは材質とか色を踏襲しながら何年かおきに修理していくもの、基準3というのは定期的に変えるけれども意匠的には配慮するもの、というふうに、それぞれの部材ごとの価値に応じて決めていく。文化財というのは指定された後、非常に長い期間いろんな人が代わる代わるその面倒を見ていきますから、この所にはこういう価値があるから、こういう風にメンテナンスしていこうと言う事がわかるようになっていないといけないわけです。

文化財と言っても、全体が全く同じ価値をもっているわけじゃなくて、先ほど言ったようにオリジナルの価値もあれば、時間が経過して価値を帯びていくものもある。いろんな価値の考察を行って保存管理していこうという方針を定める、というのが、文化財の世界で行われています。文化財の履歴を、どう整理して、考えていくかということについてご紹介しました。

場所の履歴を無視した公共空間の改悪が進む

小出和郎(以下、小出)

最初に「場所の履歴」というタイトルを頂いて、sense of placeという言葉を思い出しました。場の感覚ということですね。

実は最近、神奈川県のS市という所でこのような場所を見ました。戦前、都市整備の一環で軍都都市計画というのがあり、その中で区画整理事業が実施されました。その中のシンボル道路みたいな、広幅員の、桜とケヤキの見事な通りです。その場所がひどく改悪されています。これまでの過程で、駐車場として使われたり、それも斜行駐車が直列に変わったりしながら、ますます悪くなりました。一番ひどいのはこれです。自転車のルートだそうですが、青いペンキを塗って表現した。実際には、自転車利用者は、ほとんどここを通っていません。それなのに、なんのためにこのブルーをこんな所に持ってくるのでしょうか。曲線でペンキを塗っているんだけど、下の舗装とは無関係にとにかく色だけ塗っています。ほかにも、公共空間に池があったところが、水の管理が難しいからと言って埋めてしまって、舞台みたいになっている場所などもあります。このように、都市計画の遺産として評価できる空間が何かの度にどんどん悪くなっている。もちろんこの話については、市役所の人と話しをしましたが、昔の姿がどんなものだったか、図面を見たいと言ってもなかなか出てきません。場の履歴という意味で、かなり評価されるべき空間でも、こういう風に扱われていくんですよ。市役所の方々は、昔どうだったかなどを考える場面がなくて、異動で移ってきて、たまたまペンキ塗る仕事があったんでペンキ塗りました、間違ってませんと。

青く塗装された自転車道

でも、この姿はとても間違っていると思う。行政が、場の履歴とかsense of placeということと無関係にやっていることを痛感しました。ある時期にシンボルロード整備とかいろんな事がありましたが、10年15年たつと、みんなおかしくなっていく。場がね。そこを管理する感覚とか、そういう思想とか、物の考えかたがどんどん失われていっておかしな空間になっていく。そういう意味で公共空間の改善をちゃんと行っていかなければいけないと思っています。

普通の街における景観づくりの手掛かり

2番目は、「普通の街でも景観を」という話をします。我々も事例の紹介とか手引きとか作るわけだけど、楽だから歴史に根ざしたものを書きがちですよね。そうすると、歴史で大したもんないよと言う「普通の街」の人たちは、自分とはあんまり関係ないねと思うんだよね。それならば、私は、場の履歴よりは、まだsense of placeのほうが、そういう人たちがものを考えやすいかなという事を思っています。

復興における、履歴の継承

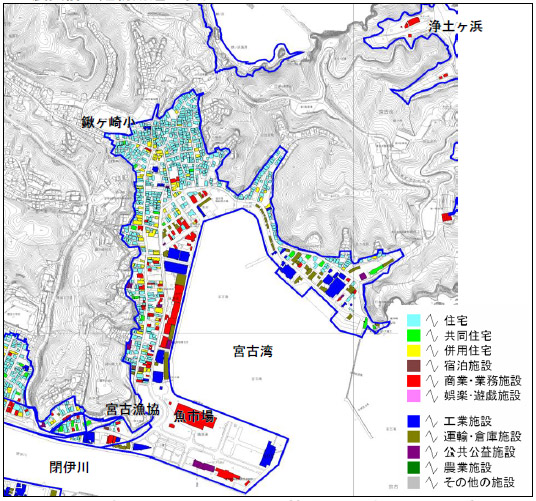

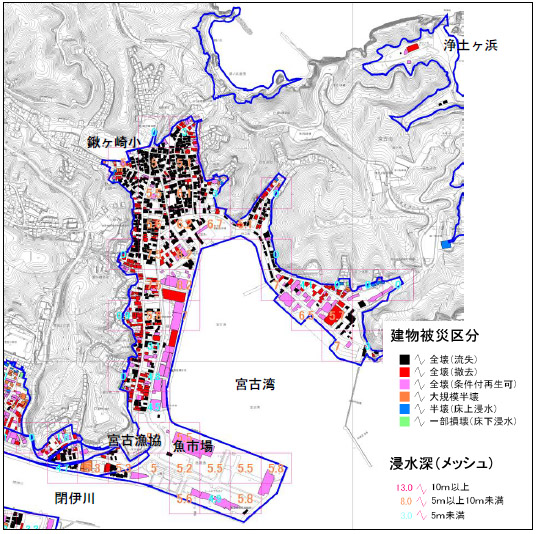

3番目は復興についてです。宮古市(岩手県)というところで文化庁のお金を使って、復興街づくりに歴史とか文化遺産をどう活用しようかという調査をやっています。原稿の中に重茂の事をちょっと書いています。重茂は、ほとんど被災は無かったと書いてしまいましたが、これは誤りで、結構被災はあって家も流されている所もあります。訂正します。我々はこの一帯、宮古湾を中心にいろいろな文化財の状況と、それがどういう風になったかということを調べました。これは鍬ヶ崎の震災前の姿。これがどれだけ建物が被災したかという図。この辺り一帯全部流されているし、この鍬ヶ崎というのは、昔料亭等がたくさんあってそれなりの雰囲気を持っていたものの、その後どんどん建物は壊れていった。1つだけちゃんと料亭が残っていたんですけどそれも流されました。そういう場所で、ここの昔の場の感覚をどう引き継いでいこうか、ということを考えました。

左:被災前の施設用途分布 右:被災状況の分布

江戸末期明治初期の鍬ヶ崎の絵図と前の近年の都市計画図を比べればわかりますが、明治の初期に開削をして切通しを作ったことによって初めて、鍬ヶ崎と宮古の中心が繋がる道ができました。24年2月の復興計画図を見たんですけど、最初に見た時の図面は、実はこの古い道がほとんど考慮されずに、新しい都市計画道路と平行の区画整備の計画があって、我々はとにかく1本でいいから古い道筋を遺してくれ、ということを結構強行に言いました。拡幅はするんだけど、なんとか道筋として残してくれと。よく見てみますと、山側へ向かう逃げ道というか通りが全部そこに繋がっていくんですよね。もしこれを崩していったらここは全部やりなおしです。そうすると街は大分変わるでしょう。それこそ都市の記憶でもないけど、正に履歴そのものを残していく。この話に限りませんが、最近どうも場の歴史やらsense of placeが都市計画、公共事業の中で置き去りにされているような印象があります。うまくいっている事例よりも、そういう方がみなさんの議論の種になるかなと思ってご紹介しました。

デザインの実務における履歴との向きあい方

崎谷浩一郎(以下、崎谷)

自分は今、どのように場所の履歴と向き合っているのかということですが、まず、1つ目には、目の前の場所性を手掛かりにして、地域に根付く日常を見つめて、ここにしかない日常を共有できる場所を作るということかと思います。先ほど小出さんからsense of placeとか中井さんから日常とか、そういったキーワードがでていますが、自分もやはりそういったものを手がかりに場所のデザインを考えています。ある対象地に立ち会うときに、そこにある場所性、つまり地形、街の成り立ち、積み重ねてきた歴史的事実、場所そのものが持つ普遍的な価値、特徴、とかそういうことと、実際のそこでの人々の暮らしや営みですね、それを日常と言うと、その重なり具合が非常に浅いように見受けられるところがある。そういう所に空間デザインの果たす役割があるんじゃないかなという風に考えています。デザインが目指すべき状態というのは、我々が現場に呼ばれる場合、ごく限られた時間断面で、場所とか日常に向き合わなきゃいけない。ぱっとその時間断面を切った時の状態でいろいろ物事を判断していかなきゃいけないんですけど、やはりその背景にある過去、未来に向かっての場所性と日常における重なりを、なるべく多くできないかなということで、デザインのひとつの役割としてそういった意識をもってやっています。

日常というのは、案外退屈で、ルーチンで、いざ設計とかやるときには意識されづらいものだと思いますけど、それだからこそ公共空間を扱う以上、その意識されづらい日常というものを価値として大切に扱いたい、という風に考えています。

広場デザインにおける場所性と日常について

2つ広場を紹介させていただきたいんですが、1つめは新潟県佐渡市の相川という街にある広場です。2010年度に携わったものです。佐渡市は世界遺産で、金を中心とした佐渡鉱山遺跡ということで世界遺産を目指して今暫定入りしておりますが、歴史的には江戸時代に幕府の直轄になって鉱山都市として成り立ってきた背景を持ちながら、明治大正昭和初期に近代化が進んで、最盛期は昭和の初期くらいです。その頃の遺跡が街の中に残っています。そしてこの場所が、世界遺産を目指す上で構成資産として考えられていて、その場所のオープンスペースを整備しようという話があがりました。世界遺産を目指すのは、文化財課が主幹としてやるわけですけど、この広場の事業をやろうと進めたのは、実は佐渡市の観光課でした。それで、観光課の中で進めていたところ、文化庁のほうからストップがかかって。実際にもう工事発注されていたんですけれども、設計をやり直して、工事をやり直した、という背景をもつプロジェクトです。当時の古写真なども参照しながら、レイアウトを考え昔の工場プランをいかした回遊性を持った広場を提案しました。

工場跡地を利用した広場(新潟県佐渡市)

それから発掘された壁については、全部露出する案と、半分露出する案と、全部埋設する案がありました。文化財の考え方としては発掘した遺跡は現状保存しなければいけないということで、埋め戻すことが原則となっていると思いますが、埋め戻してしまうと、非常に利用勝手の悪い広場になる。かといって全部出してしまうとそこに立ち寄れないということで、間をとった半露出案というのを提案させていただきました。こういった先ほどの平面レイアウトとか、断面のカタチとかについて、文化庁と協議をして決めました。

もう1つの事例は、徳島県三好市の阿波池田に最近できた広場の話です。市の景観審議会の委員長をされている徳島大学の真田順子先生が、案件を眼にした際に、このままやると後悔しますよ、ということで、役所の方に脅しというかですね(笑)、そういった形で一声かけて、既に進んでいた詳細設計を一度止めてしっかりやりましょうということになったプロジェクトです。駅前通り商店街と、銀座通り商店街という2本の商店街、それと駅に近接したこの場所が広場の計画地でした。我々が入ったのは2012年の8月くらい。そして9月に地域の方々と話し合いを始めました。1つ条件として、銀座通り商店街の車道の舗装に使われていたインターロッキング舗装をこの広場で再利用するということがありました。地域の方々と一緒に、何かこの場所でできないかという事で、施工の段階で地域方々と一緒に芝貼りを行いました。2013年7月に無事にできて、餅まきをやったり池田高校のブラスバンドの人達が演奏したり、タバコ踊りという踊りを踊ったり、フラダンスを踊ったり、広場で思い思いにやってらっしゃる様子が見られます。

阿波池田ふらっとスクエア(徳島県三好市)

タバコ踊りの様子

今自分が空間デザインの現場について携わって感じることとしては、いろんなプロジェクトや対象地によって、前提条件位置づけ、それからプロジェクトのフェーズというものが違うかと思います。それから、佐渡と阿波池田の話しをしましたが、空間と地域住民の方の距離感の違いということもあります。それから大事な話として、時間と予算、そしてどういう検討体制でやれるかということもあります。場所の履歴と向き合うデザインというテーマではありますけれども、1つ1つのプロジェクトはどれ1つ取っても同じものがなくて、とにかくいろんな条件の中でやっていかなければならないということもあります。その中で自分が今やっていきたいと思っていることが、利用者が場所に関与する仕組みを組み込もうというふうにすること。それから、その場所で世代を超えた共有体験を生み出すこと。それから、さりげない日常という価値の再構築を促すということを非常に強く意識しながらデザインをやっているということです。以上です。

---それでは、みなさん相互に、質問や議論の投げかけをお願いします。

崎谷:北河さんに質問です。私は、個々のプロジェクトの中で文化財に関係する仕事もあり、いろんな位置づけにおいて限られた予算や条件の中で設計に取り組んでいます。国の行政の側では、組織を超えた横断的な取り組みや連携が行われているとのことですが、それはなかなか時間がかかるように思います。まだまだ実際の現場の状況と制度レベルの話にギャップを感じることがあります。例えば、佐渡のプロジェクトでは、佐渡の何処に文化財の価値を見出すか、また、誰にデザインの判断をゆだねるべきか、というところが、実際に現場で設計デザインやっていて、非常に見えづらかったのです。今日お会いしてお聞きしたいと思ったのは、価値ある文化財に手を加えていく必要が生じたとき、デザインの議論は避けて通れないと思うんですね。そのようなことを文化財行政ではどのようにとらえているのか、日本の文化財行政の中にデザインについて判断するような意識があるのか、また、既存の文化財の価値の中に新しい価値づくりを提案した場合、それを受け入れるキャパシティがどの程度かるのか、についてお伺いしたいと思います。

北河:文化財の世界でも、デザインとか活用とか言い出したのは比較的最近のことです。それまで我々は神社仏閣や、誰でも知っているような史跡を扱っていたので、それほどデザインや活用について考える必要がなかったのですが、文化財自体が多様化して、鉱山や工場なども含まれてくるようになると、やはり神社仏閣を維持管理するような手法だけではだめだということになってきています。保存と活用は両輪だということで、活用も非常に大事だと言っているんですけれども、今の段階での文化庁の実務から考えると、まずは保存の方法を検討し、活用によって文化財の価値を損なわないようにすることが第一になります。

活用を考える上での留意点としては、できるだけ最小限の改変に留めることや、全体的に調和させることなどが挙げられます。また、そのものの持つ価値を決定的に損なってしまうような不可逆的なことはやらないということもあります。例えば、遺構自体は触らずに、周りに芝を張ったり舗装をしたりという部分は、ひょっとしたら50年、100年たったら変わるかもしれないけど、それを取り外しても、遺構自体には影響がないようにということです。そういうネガティブチェックはするんですが、正直、デザインをどうすべきか、という点については、まだまだ、事例を積み重ねていかなければいけない段階かなと思います。

崎谷:文化財という価値をもったものに対し、そこに住む人の日常というものがきっちり組み込まれていかないと、そこに住む人にとって本当に受け入れられるものにならないのではないかと考えています。デザインによって、できるだけ日常というものを場所の中に埋め込んでいくことを積極的にやりたいと思います。地域の基礎自治体の文化財課を中心としたスタッフの方々の横断的な動きを、文化庁としてサポートしていただくようなことを期待したいですね。同時に、国の文化行政として、デザインに対するスタンスを少しずつでも打ち出していくことも必要ではないかと思います。

北河:文化財について、地域に実際にお住いの方々の考えている価値と、専門家の言っている価値の乖離っていうのは確かに問題になることがあります。それに対応して最近現れた概念がリビング・ヘリテージというもので、言ってみれば「生きた遺産」の価値というのは、実際にそれを利用したり、周辺に住んでいてわかる価値であって、決して専門家がよそからやってきて、この建物の部材がすばらしいとかというもので価値が成り立つわけではないという考え方です。ヨーロッパで高まりつつある議論ですが、例えば、イタリアとかフランスでは、日本以上に旧来の専門家の言う価値が重要視されている中で、いろいろな対立があるのも事実です。今後どのようにリビング・ヘリテージの概念が紹介されていくかは、まだ、よくわからない所がありますが、崎谷さんのおっしゃったような問題意識は多くの人が持ち始めているのは確かです。

北河:中井さんの書かれたものを読んで感じたことがあります。アイデンティティという問題についてです。文化財の歴史は長いので、現代の我々から見ると、どの時代にアイデンティファイすればよいかという議論があります。先程、オリジナルの価値から時間の蓄積ということを言いましたけど、自分が同一性を見出すのは遠い昔の、いちばん最初の状況に同一性を見出すのか、それともある程度時間が経った一定の状況のところに自分の同一性を見出すかというのは様々なケースがあり、我々が実務上悩む所です。フランスの歴史家のブローデルという人がこのように言っています。歴史はイベントだけの歴史だけでなく、まずイベントとしての歴史があって、そのちょっと引いた所から見るとイベントの歴史がつながって1つのリニアな歴史になっていると。それをさらに引いた所から見て、500年とか1000年というスパンで考えると、そこの全てのイベント、連なりの更に低層にある構造があって、その構造が2段階目のリニアな歴史にも影響するし、イベントとしての歴史にも影響する、つまり互いに関係する3つの層があるというような話をしています。アイデンティティと言っても、いろいろな層、切り口があるのではないかと思います。

別の視点から考えると、アイデンティティは非常に西洋的な思想であって、ギリシャの古い時代からアイデンティティというのは議論されているんですけれども。日本というか、仏教の世界でいうと、実体としての同一性はないという無常という話もあり、アイデンティティというのはそんなに重要じゃなくて、いろんなものが相対的なんだよっていう考え方もあるかと思います。もちろん日本人が西洋化されていろんな概念が入ってきている側面もあるでしょうけれど、アイデンティティの問題というのは、なかなか難しいなと感じました。

例えばさっき最後の事例で池がでてきましたけど、あそこの場所にとって池というのがアイデンティティなのか、それより更に古い時代を見ると、池じゃなくて違う状態だったということを考えると、どこの時代に、その場所のアイデンティティを見出すかという問題があります。例えば現在、電柱がたっているというのも見方によってはその場所のアイデンティティということをできるのかもしれませんけど、もとをただせばそこには何も無い状態であって、人によっては電柱が無い状態にそこの場のアイデンティティをみいだしているかもしれないという事で、場のアイデンティティをどこの時代にアイデンティファイするかというのは、なかなか難しいんじゃないかということです。

中井:僕の文章の前提として、空間なり環境をフィジカルにデザインする立場としてどう考えるか、というのがベースです。理解がちがっていたら訂正していただきたいですが、とくに建造物系の場合、文化財というのは基本的にモノに還元してその価値をアイデンティファイせざるをえないという宿命があるのではないでしょうか。本当は空間とか環境ってモノのすきまに生じている質のことであって、それが場合によってはモノ以上に大事なものだろうと思うんです。しかし文化財化するときには、モノに還元せざるをえない。重伝建も、本当は建物群のすきまのクオリティが大事であるということがわかっていながらも、結局すきまを守るためにはモノを守らなきゃいけないということで、建物群を文化財化するしかない。それが文化財としてアイデンティファイするときの、良くも悪くも宿命なのかな、という気がします。ですから、いつのまにかアイデンティティの問題と文化財としての真正性、モノとしての真正性の話がイコールになってきて、いつの時代のこのモノのあり方がもっとも真正か、という問題に置き換わっていく、というイメージがあります。

しかし実際の空間デザインでは、モノとしての歴史的真正性というのは、かならずしも満たされる必要はない。たとえて言えば、何歳のときの自分がほんとうの自分なのか、と問うことが、いまを生きるうえでたいして役にたたないのと同じことです。重要なのは、いまを生きる自分としての、過去から未来にわたる自我の一貫性、安定性だと思うのです。自我の真正性ではなくて。

ですから、文化財的観点でのオーセンティシティはこの時代のこの状態にあるということになっても、それが場所のアイデンティティの一貫性に貢献するものでないかぎり、あまり現実のデザインの役にはたたない。それがデザイナーとしての僕の立場になりますね。

僕が今回の文章で考えたのは、モノではなく体験に還元して場所のアイデンティティや履歴というものを理解すべきではないか、空間や環境をフィジカルにデザインするよりどころとして、モノオリエンテッドではなく体験オリエンテッドな考え方が成り立たないか、という思考をしてみたということです。だから文化財的な論点とは、もちろん重なっている部分もあるとは思いますが、ちょっとちがうのかもしれません。

それから、アイデンティティという言葉はたしかに西洋概念ですが、この言葉しか見あたらないので使っているだけです。しかし日本においても、伝統的に、私とはなにかとか自己とはなんぞやっていう問題については、東洋なりの思考を蓄積してきているはずですよね。

結局この文章で考えたかったのは、「ほかならぬ私」の同一性と「ほかならぬこの町」という同一性は、表裏一体というか、切り離せないものではないか、ということです。そういう意味ではあまり西洋的思考じゃないと思っていたんです。つまり、私という精神が世界の中心に完全に独立したものとして存在していて、その精神が世界を認識する、という二元論的構図における自己同一性ではなくて、むしろ僕たちは場所との関係性にどうしようもなく依存してアイデンティティを維持している部分がある、むしろそこに、私として、自己として一貫して生きるよりどころがあるのではないか、そういう意味なんです。いわば、場所の喪失は自己の一部をひっぺがされるくらいの重大な意味をもつのではないかと。

北河:東洋的といったのは他者との関係から自分を見つけるといった、「相対的な自分」というのは東洋的なものなんだけれども、東洋では、というか仏教では、「実体としての同一性」が重要視されていないということをさっき言いたかったわけなので、もし相手との関係性から自分を考える、そしてそれをアイデンティティと呼ぶんだったら、それは別に西洋的というよりも仏教的といえるかもしれません。

中井:仏教、宗教については僕もまだよく知りません。

ただ、ときどき日本に来たばかりの留学生にスピーチする機会があるのですが、一時期よく言っていたのは、日本で“私”という意味をあらわす言葉がどれだけたくさんあるか。わたし、わたくし、あたし、俺、僕、拙者、我輩、余、小生・・・やたらたくさんありますよね。留学生はみな笑います。なんでそんなにたくさんあるの?みたいな。

英語であればどんな状況でも"I"を使えばいいし、フランス語では"je"を使える。一方日本では、その場のコンテクストによって、その都度私が何者かが一時的に定まる。要するに、非常に場所に依存しているわけですよね。しかも、その場所の種類がやたらに多いということです。これはすごく大事なことだと思います。宗教からきているのか、東洋的なものなのか、そのあたりはよくわかりませんけれど、私のありかたが多様なコンテクストにいちいち依存するという性質は、非常におもしろい。つまり、私というものは絶対的に存在しているわけではなくて、常に場所の状況に応じて相対的に定まる。周りが定まらないと私も定まらない、ということですから。

それに比べると、西洋的な自我のあり方はもっと強烈な中心性と普遍性を持っていますね。デカルト以降、近代以降なのかもしれないけれど。それぞれの精神、意識がそれぞれ世界の中心として世界を認識する、コントロールする、という感覚かな。こういう自我のあり方は、もしかすると町のあり方にもけっこう影響を与えているのではないかと思うので、さきほどのような話をした次第です。

中井:私から小出さんへの質問です。さっき伝建の話が出てきましたが、奈良県の今井町に関わられたのはいつ頃でしょうか。

小出:昭和51年くらいかな。

中井:重伝建が制度化されて、まだそんなにたっていない頃ですね。

小出:伝健の制度ができて、今井町を即、重伝建にしたいという話があり、そのために合同調査をやっていこうという文化庁と当時の建設省と奈良県と橿原市の合同調査に私が関わりました。

中井:以前今井町を訪れたときに感じたことですが・・・たとえば、飛騨高山と比べるとわかりやすい。重伝建も、結局モノ・オリエンテッドで保護せざるをえない。そうなると、構造やファサードを保存して、内部はお土産屋さんになっても仕方ないか、ということになります。つまり、実存的な意味での町は失われても、あるいはおおきく変わってもしかたがない。

ただ今井町の場合は、観光地化して賑わっている重伝建地区と比べると、地味というか、落ち着いている。観光地化されていなくて、重伝建が日常生活の延長上にある印象を受けました。場所性というか、場所としての雰囲気ですね。当時、あのプロジェクトに関わられていたなかで、「場所」についてどのように考えられていたのか、教えていただきたいのがひとつめの質問です。

もうひとつは、一時期、「場所論」というのが結構流行っていたと思うんですよ。それがいつの間にか無くなっちゃった。多分バブルの初期くらいまでは「場所」と言う言葉は頻繁に聞くことができたと思うんですけど、その言葉がいつの間にか使われなくなって今に至っているということを感じます。それについてなにか思うことがあれば教えていただけるとありがたいです。

小出:最初は今井町のことですね。

今井町が伝建になる為にはいろいろなことをクリアしなければなりませんでした。もちろん技術的なこともいろいろあったんだけれども、一番大きかったのは合意です。それなりのきつい縛りを受けることを含めていろいろな議論があったようです。結構テレビなどに取り上げられることがありましてね、地元の人は実はそういうのが結構いやだったみたいです。後に聞いた話なんだけど、あの今井町は僕らがいた頃は、「今井町」に住んでいますというのを、よその人に言いたくない町だった。というのは、ああいうふうに古臭くて、当時は今みたいに建物も真っ直ぐ建ってないですから。屋根瓦も半分壊れている。そういう、地元の人が外の人に言えないような、近代化に遅れた町という意識があったのでしょう。その一方で、そういう所を、とにかく素晴らしい素晴らしいといって見に来る人々がいる。そうすると生活そのものが覗かれているみたいな感覚があったようです。そういう流れの中から結局、ここは観光地というわけではなくて、居住地として残していこうという風に伊藤ていじさんらが中心になり、まとめられたようです。それが、そのまま今まで続いています。

今井町に住んでいると恥ずかしいという思いは、何年か経ってから逆転しましたね。歴史が400年超える町に私は住んでいるという事を、地元の人たちが自信をもって言えるようになって、そういう良い町なんだと言える様になったということは、これは、伝建地区にしたことの最大の成果だったと僕は思っています。ただ、今井町も高齢化しましたし、空き地空き家も増えた。じゃあこれからこの町どうするの、ということになって、その中で観光地化だけではなくて、次の世代が通勤者としてでも、この街で住んで暮らしていけるような道を、どういう風に探していこうかなというのをみんなで悩んでいるところです。とても悩んでいると思います。店は増えましたし、フランス料理もイタリア料理も食べられるし、蕎麦屋もあるし、みたいな感じになっているんですけど、これからどうなっていくんでしょうかね。

2つめの、「場所論というのがなくなったなぁ」という感覚は、僕にもあります。都市計画の人間だけでなく、都市について語るのが難しくなってきたんじゃないですかね。そういう事を建築の人としゃべっていると、建築の人は建築論をやるんだけど、都市計画は都市論ができるか、といわれるとこれがなかなか大変です。もう1つは、都市計画がここ十何年か、どんどんシステム論とプロセス論中心になっている。システム論は制度をどうするか。制度の精度を高めるための議論です。プロセス論は、決定プロセスですね。住民参加などです。その反面、都市をどうデザインするかというかとか、景観をどうするかという議論を、都市計画の人があまり議論しなくなった。例えば景観法とか景観計画にしたって今は制度論でやっていますよ。手続き云々カンヌン、景観協議やって、色も決めて、色の範囲はこうですよと。ただ、その色、範囲に入ってますか?というところまではできるんだけど、その結果、これはいいデザインですというところにたどり着かない。日本では、いろいろな話から、場所論が抜けている。都市計画法にもないし、建築基準法にもない。さっき行った、場の履歴とかsense of place って、制度的には何にも無いじゃないですか。結構大事な事が、議論の場からはずれてっちゃっているんじゃないかと思います。いくつかの要素のその中の1つにデザイン論はあるはずだし、場所性をどう引き継いでいくかということにもなるのでちょっと残念です。

小出:私が文章にも書いた青ペンキの件なんですが、これは、県と警察がガイドラインをつくって、自転車道の標準色をブルーにしたんです。こういう事が起きてくると、それこそ極端だけど今井町に青ペンキ塗る奴が出てくるんじゃないのと思って。違和感というか心配がありまして、どうにかしたいなぁなんて思っているんです。場所にあわせて物事をきめていくあるいはデザインを決めていくプロセスが大事だと本当に思っています。崎谷さん、そのあたりについて、どう思いますか?

崎谷:青ペンキは、その辺の国道でも都内でたくさんやられてますよね。本郷三丁目の交差点でも。本郷三丁目は、それをやった上から横断歩道をかけてますから、よくわからないんですけど。青というのはJISカラーで安全という意味合いがあってその色なんでしょうけど。あれはやっぱり近くに住む人などが、しっかり声をあげなければいけないと思います。行政がやっていることは、要するに決まりきったことを淡々とやるということだけですから。そこに対してやっぱり住む人たちがNOと言わない限りは難しいと思います。やはり、場所性については、そこの場所そのものでなくても近隣に住んでいる人がコミットできるようなデザインに変えていくことで、そこの場所の価値が高まって、そこに青ペンキを塗るなんてありえない、ということになるわけですから。そういうようなプロセスが必要かな、という風に思います。

小出:北河さんが先程おっしゃられたリビング・ヘリテージにとても興味があります。うちの九州事務所が大宰府の仕事に関わっています。国の文化財とか県の文化財というと、ハードルが高いんですよね。学術的とかではない地元の人たちが愛着をもっているというのを、ちゃんと大事にしていくみたいな流れの中から、普通の街の景観とか、景観計画とかってあるんだろうと思っておりまして、そこらへんをプロパティだけではなくて、いろんな風に展開していければいいなぁという風に思っていたのでとても興味があるのですが、いかがですか?

北河:リビング・ヘリテージと言い出すと、一体何を保存するんだという事になるんですね。そういう時に出てくるのが、先ほど小出さんがおっしゃった場所の感覚ですか、sense of placeだったり、むしろ場所の精神、spirit of placeという言い方もあると思うんですけれども。そういうところに話がいってですね。実際そこに住んでいる方は、あまり文化財であるということを意識されていないかもしれないんですけれども、場のスピリットというかセンスを愛している。なんとなく親しんでいて。そういうのはよそ者にはなかなかわからないんですよね。それが重要なんだよっていう指摘はできるんですけれども、それがわかったときに、街づくりにどう活かしましょうという良い実例がなかなか出ていないんです。ただそういったモノ、住民の方はモノの価値じゃなくて無形のものに重きを置いていらっしゃるのであれば、やっぱりそれを根本として創造していくべきではないかという理解が広まっている程度ですね、今は。

小出:もっとそこから広がっていくことを期待したい。

北河:もとはオーストラリアの先住民や南アジアの遺産をどうするかと考えた時にでてきたのがリビング・ヘリテージという概念です。宗教空間であったとしてもモノが価値を持っているんじゃなくて、場の精神に価値があるんだと考えられたからです。ですので、宗教空間におけるリビング・ヘリテージの保存という意味であれば、いくつか事例があるんですけれど、実際それを一般の場に置き換えてみて、どう街づくりしていけば良いのかという意味ではこれからだと思っています。

小出:ありがとうございます。ところで、15~20年前にできた公共空間で、相当酷いものがありますよね。結構気になっています。アメリカには、PPS(Project for Public Space)というNPOあり、いろいろと公共空間の改善提案をしています。安くて、早くて、すぐできる、みたいな提案をする活動をしながら、それを仕事としていくというものです。Project for public spaceじゃなくて、崎谷さんの言っていたように、単にAction for public space みたいなことを含めて、働きかけなり提案を行っていくことによって、公共のちょっと汚くなったうらぶれた空間を、こうゆう風に直していけますよと、そういう事をやるようなグループがどこかに出てきても良いかなという事を考えています。日本でも、このEA協会か、GSデザイン会議か、どこかで、そうゆうアクションを起こしていくことも考えられるのではないかと思っています。

中井:どうやってやるかということですね。結局のところ、S市のことも、崎谷さんの言っていることも、すべてを機能やモノに還元しないと、環境を変えることができない現代の枠組みの負の部分が表れているなぁという気がします。単純に縦割りという話でもないですが、たとえば僕らが道を歩いているときに、あ、いま都道に入った、区道に入った、とか関係ない。身のまわりの環境のクオリティが一体的に高まってほしいわけですね。結局そういうことに帰着する。

制度で処理しようとすると、モノに還元せざるをえない。北河さんの最後のほうのお話が典型だと思うんですよ。悪い意味で言うのではないけれど、ある文化財的なものを保存活用していこうとするときに、この柱は基準1とか、この柱は基準2とか、そうやってパーツに還元しないと保存できない。

北河:それは有形の話ですか?

中井:はい。制度が悪いというより、制度の限界だと思います。

北河:有形文化財はああいう風にモノに還元して守っていくんですけど、無形文化財はああやって守れない。有形文化財の守り方として、ああいった手法があるということです。

中井:言いたいのは、制度やシステムにはかならず限界や長所欠点があって、それは有形であろうと無形であろうと同じです。それを補って我々のトータルなクオリティ・オブ・ライフを高めていくためのプロフェッショナル、デザイナーやプランナーがいる、ということだと思う。それは相互補完的なもので、基本的なところは、GSとかEA協会が問題意識としているところに戻るんですけれど、その相互補完性をどうやって機能させ具体化させるかというところで足踏みしている、なかなか具体の一歩が踏み出せない、というのが現状だと思うんです。みんなもどかしい思いを持っていると思います。

小出:場所の履歴、場所の感覚を議論するということは、役所ではなかなか難しいので、専門家の団体が、多少出張って行くことも考えないといけないと思います。物事の考え方はこうですよということを言っていかないといけないと思っているんです。

中井:具体的な処方箋はよくわかりませんが、国からの上意下達的な仕組みのなかで、基準や制度、システムをただ批判しても変わらないですよね。システムそのものを変えないとうまくいかないと言っていてはしようがないと思います。とくに東北の復興の全体を見て思うのは、基礎自治体単位での主体的な動きをいかに活性化するか、モティベートできるかというあたりがこれから節目になってくるだろうという思いはあります。あいかわらず上位から降ってくる制度的な縛りと、地域のなかでの非常にローカルな問題意識とか課題との齟齬を、なかなか解決できない時期が続くだろうという気はしますが、やはり各地域がそれぞれ主体的に枠組みを整備しながら、いかにして「住み続けるための町」をつくっていくかという動きが、このタイミングで出てこなかったらしんどいな、という思いがあります。同時に、自分たちが専門家としてどのように動いていけばいいのかということを、摸索する必要がありますね。

---はい、そろそろ時間になってしまいました。日常性や、場所の感覚・精神というお話、これは地域によって多様なものなので、価値付けしていくのは難しいと思いますけれど、私たちEA協会はデザイン、プランニング、分析と、いろいろな専門家が集まっておりますので、それぞれ実務で力を発揮しながら、集まって議論し続けていきたいと思います。最後に4人の登壇者の方に対する拍手をもって終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

(2013年7月30日(火)18:00~20:00/GROUNDSCAPE knot にて 文責:EA協会機関誌編集部)