/ all

/ all

2012.07.31

14|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

3-3 日本的広場試論

-門司港駅前広場、日向市駅前広場、道後温泉広場-

パブリックスペースのデザインでは、整備の目的として「活性化」や「にぎわい」という言葉が好んで使われる。その「整備イメージ図」によくあるのは、完成した施設にやたらと人が押し寄せ、笑ったり騒いだりしながらイベントらしきものを楽しんでいる風景だ。空に風船が舞い、気球や飛行船が飛んだりする。

そういう風景が「にぎわい」であるということを一概に否定する気はないが、どうも素直に同調できない。

この「にぎわい」という言葉があぶないし、薄っぺらいと思う。

本稿でもこれまで同じ言葉は使ってきた。しかし都市設計家としての自分が創出しようと願うにぎわいとは、必ずしも商業的に活力が上がることではない。

むろん、完成した施設に多くの人が訪れ利用してくれるのはうれしい。

松山市に、松山城に登るロープウェイ乗り場があるところから命名された、ロープウェイ通りという商店街がある。数年前に車道を一方通行化して歩行者空間を拡充し、景観整備によって舗装、照明全てをリニューアルした。このデザインを南雲勝志さんと一緒に手掛けたのだが、その結果人の流れが変わり、テナントが増えて閉ざされていたシャッターが全て開いた。地価も上がったという。松山市の成功事例であり確かに「活性化」した。設計者として嬉しくないはずはないのであって、名誉なことだと思う。

だが、自分は商業活性化を目的としてデザインしたわけではない。もしそうであれば逆にうまくいかなかったろう。

そもそも経済が活性化することがにぎわいなのか。

昨今公共事業は、整備効果をB/C(費用対効果)で事前に数量化し、コストよりベネフィットが上回らなければ事業のゴーサインが出ないということになっている。道路整備の場合のベネフィットは、「走行時間の短縮」、「走行費用の減少」、「交通事故の減少」の3項目であり、治水事業などは被害額と比べる。これをまちづくりでも無理やり適用しようとすることがあり、ナンセンスとしか言いようがない。地元の意向などといった数値化できなくとも重要なものがあるわけだし、公共事業こそ、某クレジットカードのCMでいう、プライスレスな価値を否定しては成り立たないはずだからだ。

儲かることは重要だ。しかし、まちづくりで経済性が最優先である、儲からなければ整備する価値がないとまで言い始めるとなれば話は別だ。

――にぎわいのある空間を創るということ。

ここでいうそれは要するに、(人が人として)生きられる場としての在り方の話だ。そのまちの その場に生きているという、肯定的な実感がそこにあるか、そんな情感が共有できる場になっているか。先のロープウェイ通りにしても、設計者として考えていたのはそんな手応えのことだ。その結果として、商業的な活力が得られるだろうとは思っていたが。

都市とは、人が社会を営み共に生きられる場の総体である。その人間活動を支援する空間がパブリックスペースであるなら、最初からそれを目的に整えられたパブリックスペースの拠点――それが、広場だ。

これまでも賑わいの場として幾度も広場を取り上げてきた。最終回は、総括する意味でも日本の空間文化に応じた「広場」の造形論、その試論を、ケーススタディを通じて整理してみたい。

広場とは何か

西欧都市における広場とは、単なるイベントスペースではないし、「にぎわい空間」というものですらない。

歴史的には政治や経済の中核拠点であり、都市生活を日常的に営む上での基盤施設だ。

そのことを最初に実感したのは、大学院へ進学した夏のことである。初めての海外ながら、西欧都市を3か月ほどかけて巡り歩いた。ユーレイルパスを頼りに6か国を行く中で、ある広場の光景が今も鮮やかに脳裏に刻まれている。

グラナダかセビリアの、さほど有名でもない小さな広場だったと思う。

夜もやや更けた月明かりの下、建物のスカイラインだけが浮かび上がっていた。そんな広場の一角にカフェレストランがあり、屋外の席で地元の家族連れが数組、連れ立って食事をしていた。レストランの内部から照らし出された灯りが逆光となって談笑する人影を浮かび上がらせ、こぼれた光が路面を掃き照らしていた。大人たちがワインを飲みつつ静かに、けれど陽気に語り合っているその横で、子供たちが広場で駆け回り嬌声を上げていた。

欧州の夜は遅い。こんな夜中に子供たちが外で遊び、大人たちがその横で食事している。その光景が新鮮だった。

家ではなく、都市の中でこの人たちは生きている。

そのための場として、広場がある。

この光景は、数百年を超えて繰り返されているのだということが、突然つよい印象で実感された。

パブリックスペースというものの意味や価値に興味を持ったのは、その瞬間だったかもしれない。

広場。日本の空間文化でこれに相当するものは、いわゆる火除地や馬場といったオープンスペースではなく、むしろ大路(つまり広幅員の街路)や寺社の境内、あるいは名所と呼ばれる景勝地や河川敷(河原)、橋詰などであったことはすでに述べた。(「1-2 領域性」)

あの夜の広場の光景を見て、人間のアクティヴィティを受容し、あるいは生成する舞台としての広場を、これからの日本の都市空間にも求められてくると思えたし、この豊かさや楽しさを、日本の都市空間にもどうにかすれば創れるのではないかと直感した。卒業して都市を設計するアトリエに就職をしたのもそんな想いがあったからだ。

これから述べる3つの広場は、自分があの夜を契機に自らに課してきた命題に応えようと模索し、あがき、何とか形に到達するまでの思考のほつれを、位置づけから改めて整理し、自分が何を意図してきたのかまで遡って組み立て直したものだ。

少し臨場感に欠けてしまうかもしれないというところに引っかかっている。出来上がったもののいいとこ取りだけ展示されても嘘くさいし、面白くない。第一デザインのプロセスを語ると宣言した以上は片手落ちだし卑怯だと思う。ともあれ、まだ試論に過ぎないので、整理してまとめただけで息も絶え絶えになっているのでありますことを白状した上で、以下に続く。

門司港駅前広場

曲がりなりにもプロフェッショナルな設計家の端くれとなって最初に手掛けたのがこの門司港駅前広場である。その駅前広場を、人間のための空間にデザインするというその機会を得た時、当然あのスペインの夜の光景が脳裏に浮かんだ。

国の重要文化財に指定された門司港駅だが、整備前の駅前広場は、アスファルトの上でバスやタクシーがくるくる回るだけの、どこにでもあるような交通広場だった。北九州市による「門司港レトロ事業」では、交通広場を駅舎横に移転して、正面を人間のための広場空間とすることが決定していた。その都市計画がすでに空間構成の基礎を保証していたといっていい。

主景となるファサードの前を、人間のためのオープンスペースが占めるという形は日本ではほとんど見られないし、実は、駅前広場に限れば欧米にも少ない。駅という、いわばインフラストラクチュアでしかない施設を主景として、その眼前に広場空間を造形するという方法論は、少なくとも西欧文化の伝統にはない。むしろ日本の空間文化が昨今生み出そうとしている小さな潮流といっていいかもしれない。

門司港は、明治から戦前にかけて大陸貿易の拠点として隆盛し、近代化という名の西洋化が国を挙げて推し進められていた時代の先鋒を担っていた歴史的港湾都市である。門司港駅は九州旅客鉄道(現在のJR九州)の起点駅で、2000年(平成12年)まで駅に隣接してここに本社が置かれていた。

駅舎は1914年(大正3年)にネオ・ルネッサンス様式で建築された木造建築で、駅として初めて国指定の重要文化財となった。その駅前広場なら、西欧型の広場をある程度直訳的に造ってもいいと思えた。

参考までに、「2-5 にぎわいを造形する」で整理した、にぎわいの5原則にこの場所を照らし合わせてみる。

①主景が存在すること

――これについては、門司港駅という立派なそれがある。

②領域性の優れた空間であること

――これが一番問題であった。

③(主景に対し)適切な大きさと形をもったオープンスペースが配置されていること

――門司港駅に対して広場はやや小ぶりだが、おかげでファサードの影響が空間の隅々にまで及ぶ。

④不規則な形態であること

――適度に不規則であり、海側にややスペースが広がっている形は、海との関係性を構築するのに好都合に思えた。

⑤奥性を持った構成であること

――これについては、当時まだ意識が及んでいない。最終的に海への視界を開いたことで、空間的な奥行きは与えられたと思う。

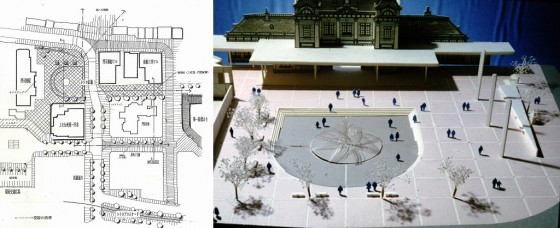

左/門司港駅前広場基本計画図 右/実施設計時の模型写真:馬蹄形が修正されるなどほぼ最終形

主景としての門司港駅があり、広場は駅舎から緩やかな下り勾配になっている。階段を組み込みながら中央にフラットな床を配置し、地表から直に吹き上がる噴水をシンメトリカルな形状で整えた。

水盤を持たない噴水は、今でこそ珍しくなくなったが、当時はあまり類例がなかった。水だけの造形というシンプリシティが駅舎を引き立てる形として具合がいいと思ったし、水を落とせばイベントスペースに様変わりするという便利さがあった。

中央はすぐに整ったが、すでに述べたようにこの広場の課題は領域性だった。

門司港に限らず、日本の都市で広場的な空間を得ようとすると、外周をすべて建築で囲われた歩行者空間という構成になりにくい。どうしても外周の一部に車道が回り込んでくる。囲い込んだ領域性を形成しにくい。

ここでは、噴水広場を取り囲んで、道路の内側に並木を配置し、道路と段差の大きい側には高低差処理のための煉瓦擁壁を組み込んで領域をつくった。実は並木は均質に閉じていない。海が見える方向へ視界を開いている。その構成の中、照明列柱を3本立てて駅舎の軸線を強調するとともに、その柱を約45度傾けて海へと開き、駅前広場と関門海峡を結びつけた。

「閉じつつ、つなぐ」という手法は、この頃からのものだ。

「1-1 空間構成」で解説したように、門司港のデザインを支えているのは都市の骨格づくり、その空間構成だ。駅前通りが突き当たる建物を2棟移転させて、海への視界を開いた。

移転が実現するのに実に十年を要したが、その甲斐はあって、今では駅を降りるとすぐに関門海峡の水面とそこに浮かぶ船舶が目に飛び込んでくる。

この光景が、意図的に演出された都市デザインだと気づく観光客はまずいない。

門司港のウォーターフロント地区で、にぎわいの空間的資質を支えているのはこの空間構成である。海への軸線のほか、ウォーターフロント・エリアの水際線はすべて歩行者空間で連続させたし、エリアから通過交通を排除するために外周道路の一部を拡幅してそちらに誘導するということもしている。階段や擁壁、石畳などのディテールのすべては、この空間構成あってこそのものなのだ。

門司港レトロ地区全景

門司港駅前広場:左/正面全景 右/駅を降りると関門海峡と関門大橋がもてなす

日向市駅前広場「ひむかの杜」

このプロジェクトは、多額の税収が見込める大企業も持たず、中心市街地に商業的な求心力もない、人口3万人(当時、現在は合併して6万)の小さな町が打ち出した起死回生の大事業である。

連続立体事業によって鉄道をすべて高架化し、駅舎も一新する。その周囲も区画整理事業によって街区から造り直し、駅を中心とする新たな中核拠点を形成する。疲弊した中心市街地を、新たな駅前空間から再生しようとするものだ。

10年にわたる議論の末、理想的な形で駅舎と軌道高架は完成した。その顛末は、『GS群団総力戦 新・日向市駅/関係者が熱く語るプロジェクトの全貌』(彰国社)に詳しく書かれているので、ここではこれ以上触れない。最後の仕上げは駅前広場に託されたといってよく、その責任は重かった。

門司港と同じようにいかないのは最初から分かっていた。大陸間貿易の拠点として近代日本の先端にいた門司港と、日本書紀から続く神話の時代を文化の源流に持つ「ひむか(日向の旧称)」では、同じ組み立てで成立するわけがない。

門司港駅前広場からこの日向まではずいぶん時間が経っているし、その直前には前回解説した油津プロジェクトがあった。

日向市駅前広場では、いつの間にか自分自身のテーマとなっていた、日本的なにぎわいのオープンスペースの形はどうあるべきかという命題を明確に意識してデザインした。

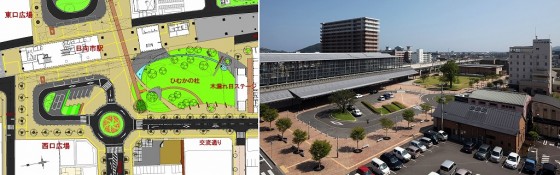

左/日向駅前広場(西口)配置図 右/全景写真

「ひむかの杜」は、駅舎と「木漏れ日ステージ」、この二つの建物を主景とし方向づけられている

区画整理によって駅前に集められた公共用地は、交通広場の横に交流広場として確保された。交流広場は、「ひむかの杜」とその奥のイベントステージ「木漏れ日ステージ」からなる。木漏れ日ステージは、駅舎と同じ、内藤廣さん設計の木造のイベントステージだ。ひむかの杜は、駅とステージ、この二つの焦点(主景)に挟まれている。

ひむかの杜を、ここでも前章で整理した賑わいの5原則に照らし合わせてみる。

①主景が存在すること。これについては問題ない。日向市駅と木漏れ日ステージというヒロイックな建築がある。ただし、駅舎ファサードは交通広場を向いている。ファサードは中央コンコース上まで伸びており、一部ひむかの杜まで掛かる。このことと、改札を抜けて正面に出れば交流広場が視界に飛び込んでくる状況を頼りに広場空間を駅舎に関係づけた。

③(主景に対し)適切な大きさと形をもったオープンスペースが配置されていること。今述べたように、駅舎という主景に関係づけさえできれば、オープンスペースの規模や形状はとてもヒューマンでバランスのいいもののように思えた。

④不規則な形態で、有機的な造形を受容しやすい。しかも敷地外周にほとんど「裏」がない。全方位に正面性を持ち、どこからでもアクセス可能な構成にする必要があった。

⑤奥性を持った構成であること。交流広場のオープンスペースは、「木もれ日ステージ」にはダイレクトに付いている。駅舎へも関係性を取りたい。奥性さえ与えられればいい。真正面に向いていなくても何とかなると考えていた。

デザインで最初に取り組んだのは、やはり②領域性だ。

西側に交流通りという車道があり、東側は鉄道の軌道高架だ。これらに挟まれたこの空間にいかに「場所」を創るか。

まずは領域を明示する「床」がほしい。広場といえば通常は舗装だが、ここでは芝生を使った。

芝生広場を中心とする考えは最初からあった。

日向市最大のイベントとして、毎年夏に開催される「ひょっとこ踊り」がある。これを駅前で開催したいというのが日向市から与えられた条件の一つだった。キツネとオカメとひょっとこの面を被った、数人から数十人のグループ「連(れん)」が順繰りに軽妙な鐘の音に合わせて街路を踊り歩く。キツネが先導し、続いて大勢のひょっとこが鐘の音に合わせて踊り跳ね、背後でオカメがそれを見守るという、奇妙な道中が沿道の見物客を楽しませ、笑わせる。そのメイン会場は、駅前広場が整備されるまでは、市役所前の芝生広場で行われていた。

日向市民は、芝生広場でイベントを開くことに慣れていたということだ。

むろん、それだけではない。

祭りの当日には、文字通り全国から「連」が集い、ハッピを着た大勢の参加者でメイン会場はあふれ返る。それをとり囲むように周りには露店が並び、地鶏焼きの煙が辺りに立ち込め、冷たいビールや焼酎を求める人たちで混雑している。ところが、休憩スペースが圧倒的に不足していて、役所の室外機の前で飲食する家族や、席を得られず縁石に腰掛けてかき氷を頬張る子供たちの姿がそこかしこにあった。しかも、そういった休憩場所からはイベントが見えない。

パブリックスペースの姿として、これはいただけない。

この問題を、領域性の形成や、主景との連携とともにデザインで解決したい。

その結果としての空間構成の概略については、すでに「1-1 空間構成」で述べたし、「1-2 領域性」では、それを「結界」という伝統的な空間言語を用いたことも説明した。それには、造形緑地を伴った芝生広場が有効だったということだ。

改めて解説すると――。

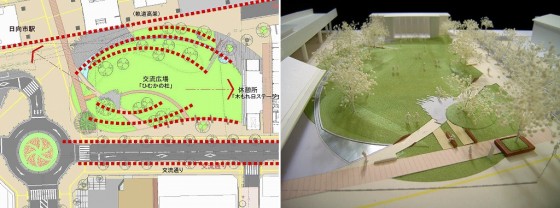

左/「ひむかの杜」の空間構成 右/模型写真

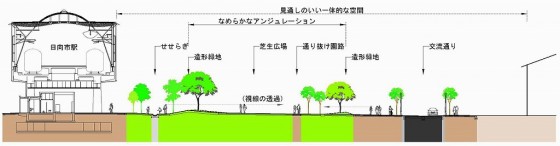

ひむかの杜 断面構成

結界とは、いわば「間=イマジナリー・スペース」であり、「障り(さわり)」や「見え隠れ」といった“技法”が様々存在する(『日本の都市空間』都市デザイン研究体著・彰国社)。

ここでは、強い構造物で閉じるのではなく、木立や築山、せせらぎなどで、薄く柔らかく数層で包み込んだことをいっている。

結界は、領域境界を明示する強いエッジとは異なる。ひむかの杜でいえば、軌道高架と駅舎キャノピーが第一のエッジとなる。駅前で上がった噴水は、せせらぎとなって緑地を囲い込むが、これはエッジというには境界性が弱く、結界というべきである。その内側を低い築山(造形緑地)でさらに薄く囲み、木立で補強する。これらもエッジというほどの強い領域性を与えないが、点景として外縁部を形成する。

反対側も同様だ。交流通りに定石通り、並木と照明列柱を与えてスクリーン的なエッジを形成する。同じくその内側に、ベンチ列、築山(造形緑地)、木立等を層状に配して結界を張った。

玉ねぎの皮のように薄く数層に取り囲んでできた領域性が形成された。ただし、視線は通す。

立上った明快な領域性というより、観照者の心象に効いてくるテリトリーである。

物理的にはたいした障害でもないにもかかわらず、シンボル的なメッセージとして場の境界によって張られた結界。意識の中でのみ得られる囲繞感。これが、間(イマジナリースペース)の働きである。

築山(造形緑地)がエッジを立てていることにも意味がある。

裏と表が生まれ、文字通り表裏に隣り合うように腰掛け休んでも、あまり不快に思わず共存できる。賑わいが多くなるほどこの操作が効いてくる。

造形緑地には木々が添えられて、「眺望-隠れ場prospect-refuge」構成(「2-1 人を主役にする」)となっている。オープンスペースを囲いこんで領域性を形成すると同時に、それ自体が多機能の休息スペースとなるようデザインされている。それを周囲に配置することで、居心地のいい溜り空間がオープンスペースのまわりに散りばめられている形である。これがまた、この広場のにぎわいの誘発装置となる。

施工中の築山(造形緑地)

「ひむかの杜」のアクティヴィティ:「眺望-隠れ場prospect-refuge」構成が至る所に散りばめられている

これは、芝生だからこそできる形だ。

芝生だから直に座っても品位が損なわれない。舗装ではこうはいかない。

そもそも、舗装面で座って休もうと普通は思わない。例外はシエナのカンポ広場であり、主景に向かって傾斜しているためそれが可能になっている。床材の煉瓦がざっくりとしていて温かみのある素材であることもそれを補っている。

日向の駅前広場で悩みに悩み抜いた造形緑地だが、その結果、芝生という素材の魅力と可能性を再認識することとなった。

一般に施設管理者である行政は芝生を嫌う。

なぜなら、雑草を抜き、芝生を刈りそろえるという手間が掛かるからだ。イニシャルコストにはある程度金を掛けられても、メンテナンスに予算がつかないというのが日本の公共事業の仕組みである。メンテナンスには補助金がつかず、すべて自分たちの予算(単費)で賄わなければならないためこうなる。補助金行政の悪癖である。

しかし、芝生というのは、確かにメンテナンスは要するが、逆にいえばメンテナンスさえすれば究極の舗装材といっていい。

まず安価である。アスファルト舗装と比べても半額程度でできる。

そして透水性、保水性の両方に完璧である。それをうたう舗装材はあるが、芝生に比べれば不完全も甚だしい。

また、クッション性がいいし、清潔なので、その上で子供が駆けずり回り、転んでも容易に怪我はしない。また、どこに腰掛けても衣服はさほど汚れない。敷布を一枚広げれば完璧である。

さらに、芝生自体もまた汚れない。その上で焼き肉を焼こうが、汚れがほとんど目立たないし、いずれ回復する。仮に相当に汚れる、または破損するといったことがあっても、土を入れ替えてタイル状の芝生を張り直すだけで安価に復旧できる。

また、これはあまり言われないことだが、車止めがなくとも車両の進入を阻止できる。明らかに乗り込めないとわかっている場所に入り込む運転者はいないからだ。

昨今、こういった芝生のメリットを生かしたモビリティデザインが、フランスを中心に欧州の主流になりつつある。

LRTである。

ストラスブール、パリ、マルセイユなど、様々な都市で芝生軌道が導入されている。日本でも鹿児島が最近それを実現した。

パリのLRT:渋滞をよそに芝生軌道をLRTが駆け抜ける。パリ交通当局は、LRTを利用してもらうため、交通渋滞にはあえて手を打たないと断言した。

なぜ芝生軌道なのかというと、まず安価であること。透水性に富み汚れにくいので、ほとんどメンテナンスが不要であること(西欧の気候ではあまり雑草が生えない)。そして景観的なインパクトがあることだ。車道を縮小してLRTを導入し都市が生まれ変わったという手応えが、緑のカーペットによって都市景観に鮮やかに顕現する。

もう一つが自動車の侵入防止だ。市街地で車道と共存せざるを得ないLRTだが、通過車両が車体に近接することはそもそも避けたい。芝生軌道は、それを難なく実現する。

フランスの南部にクレルモン・フェランという都市があり、LRTを導入して中心市街地に活力を与えるに成功した都市の一つだが、珍しくレール軌道ではなく、タイヤ駆動方式を使っているため、芝生が使えない。

クレルモン・フェランのLRT管理当局に話を聞くと、タイヤ駆動方式は確かにイニシャルコストが軌道、車体ともに安価で、建設時には大いにメリットがあったが、メンテナンスに金が掛かりつづけるのが頭痛の種なのだという。イニシャルを惜しまずに通常のレール方式で、芝生軌道にしておけばよかったと思うと語る担当者の顔が印象的だった。

クレルモン・フェランのLRT:左/車輪駆動を説明する担当者 中・右/市街地を走るLRT

日向市駅前広場に話を戻す。

ずいぶんと論理的に解説してしまったので誤解されているかもしれないが、実際のデザイン過程は決して論理的帰結によって積み上げられたものではない。むしろ逆だ。

エスキスでは常に論理を一度捨て、無心にインスピレーションを追い続ける。基本的にはフリーハンドで造形を探りながら、少しずつそれをハードラインへ拾い取っていく。

平面図を見ると、様々なラインがクロスしながら、別の造形のラインに受け取れられている。そんな、流れるような造形によって、人のアクティヴィティを様々にこの芝生緑地の中に拡散させようと図った。ベンチが芝生のエッジに刺さっているのも人を芝生地に導く意図だし、同時にこの向きは木漏れ日ステージを向いている。形態には多義性が与えられている(「2-2 形態に多義性を与える」)。

描いている最中は、どうしてそんな線にしたいと思っているのか実はよく分かってはいないし、自分でもそのときはあまり追求しない――考えすぎると動けなくなるから。

デザインは、筋肉で思考するのだ。

日向市駅前広場のエスキス

道後温泉広場

松山の道後温泉といえば、文字通り有史以来の歴史を誇る地域資産である。昼夜を問わず、単体施設で年間80万人もの観光客を引き寄せ続けている。

増築・改築が重ねられ、和様とはいえ、時代の異なる多種の建築様式が渾然と一体化した独特の景観を呈しており、また小説『坊ちゃん』や、アニメーション映画『千と千尋の神隠し』(モデルの一つになった)でも知られている。

だが、浴衣姿の温泉客の至近を、タクシーやバス、旅館送迎車、一般車両が交錯するるつぼのような光景は、決して第一級の観光地にふさわしいものではなかった。

整備前の道後温泉本館周辺:左/北側部(県道より) 中/北側部 右/西側部(本館正面)

この道後温泉本館から車道を引き剥がし、歩行者広場の海に浮かべなおして自由とゆとりを与えるのがこの広場のコンセプトである。

道後温泉広場の眼目は、モビリティデザインだ。

道後温泉を中心に完全に歩行者空間化する。そのために松山市は、隣接地を用地取得して、愛媛県と合同で温泉敷地外周に道路の付け替えをおこなった。

伊予鉄道の道後温泉駅がある駅周辺地区も同様である。やはり道路配置を抜本的に見直し、それまで客待ちタクシーや一般車の駐車でひしめいていた、駅前空間を歩行者でつなぎ直し、通過車両を極力排除して、公共交通と徒歩を中心とした交通体系に再配分した。

最終的には市電のLRT化 や、バス、タクシー、公共レンタサイクル等を援用して徒歩中心の交通体系に変容させる。都市を人間が歩いて暮らせる空間に改造することは、経済活性化のためにも、また地球環境的にも有効な方策でかつ、これからの少子高齢化社会を支える社会構造として必要不可欠な概念だ。

左/道後地区整備前平面図 中/整備計画図 右/駅と道後温泉をつなぐネットワーク構想図

左/道後温泉整備イメージ(県道部) 右/整備イメージ全景

古写真に見るかつての道後温泉本館周辺:左から昭和30年、40年、58年

道後温泉周辺を広場化することがコンセプトだといった。

実は、この場所は最初から西欧型の広場に近い空間構成を持っていた。それに気付いたのは、昭和の古写真を眺めていた時だ。

中層の和風旅館や料理屋に取り囲まれたその光景は、道後温泉という求心力の強い建物を中心に成立している広場空間に他ならない。西欧広場で、聖堂・教会や行政庁舎、歴史的モニュメントの周辺に、その建物への方向性をもったオープンスペース(広場)を配置する構成と変わらない。

ただし、まとまったオープンスペースというより、外周を取り囲むような線状の敷地構成である。実はこれ、日本庭園の回遊式庭園そのままで、継起的つながりによって導かれる動的構成が成立する。日本の空間文化としてもっとも馴染みのあるものだ。

例によって、賑わいの5原則に当てはめてみると、

①主景として、いうまでもなく道後温泉本館という絶対的なものがある。

②領域性は優れていた。外周部に車道が付け替えられると、広場的な空間は西側の温泉本館正面と北側の2面、つまりL型の敷地が主体となる。その空間は、県道に続く南側を高い石積み擁壁によって閉ざされている。街路はあっても陥入する街路の角度がわずかに緩いため、視界が通り抜けていなかないのだ。L型の反対側も同じく石垣と擁壁で視界が抜けない。さらに、後述するが、その端部に階段とスロープを組み込むことで領域性を強めることができた。

③(主景に対し)適切な大きさと形をもったオープンスペースが配置されていることについては、先にも述べたが、まとまった形の敷地でこそないが、奥行ある回遊空間として、いわばリニアな広場の連続体といった風情だ。

それが、④不規則な形態であり、回遊式庭園のように見え隠れしながら奥へと誘われる構成に適していると思った。

これが、⑤奥性を持った構成に直結している。

きちんと造形さえすれば、にぎわいが生まれることは確信できた。

逆に、どうすれば失敗するのかというと、この広場を正面と側面で分節して、異なる小広場の並置にレイアウトしようものならすべてがパアだ。それぞれの空間はせせこましくなるし、北側空間は正面性の乏しい貧相な場所として取り残される。

素材も、間違えると悲惨だ。道後温泉の歴史の重みにきちんとバランスする素材でなければならない。

「2-4 形と素材を同時に考える」で述べたように、カンポ広場の舗装は、煉瓦色のインターロッキングではだめなのである。ここ道後温泉でも、なまじの舗装材では「場」を形成できない。

デザインの考え方はこうだ。

まず、道後温泉全体を不規則な一つの広場として認識し、温泉正面と北側面にまとまったL型の空間が連続体で創出できたと捉える。

そして、これらをすべて力強い単一素材でまとめ上げ、道後温泉本館を中心とする広場空間として視覚化する。

素材は重要だ。

道後温泉本館は、木造とはいえ、伝統工法に則った確かな質感が存在感を押し上げている。これを主役にする舞台として、舗装素材は極めて重要で、この建物とともに時間の経過に耐えうる、いやむしろそれ自体すでにサスティナブルな質感をもった素材を、落ち着いた風情でシンプルに使うべきだと考えた。

理想的には、デザインしていないように見せたい、以前からずっとこうであったような自然な雰囲気を演出したい。デザイナーの存在が消えた、アノニマス(無名性)な空間が理想なのだ。

目をつけたのは、市電・伊予鉄道の敷石であった。手加工の荒ノミ仕上げの質感豊かな錆・桜御影石の混合である。使い込まれたこの素材を敷き詰めて、道後温泉という歴史の「質感」にバランスを取ろう。東京の銀座通りの発想に近い。ただし、銀座通りは都電の敷石を一皮むいて素地を出したものが敷き詰められたが、ここでは風化した風情そのままに古石を敷き詰めたかった。そのほうが歴史的建造物である道後温泉に、よりバランスするだろうし、何より素材に歴史を伴った時間が刻み残されるからだ。

この話を松山市に持ちかけたところ、早速伊予鉄道と交渉に入ってくれた。そのネゴシエーションだが、さすがは四国を代表する商業都市・松山である。使われていない敷石を道後温泉というシンボリックな場所に、名誉と共に供出してくれまいかというところからスタートした。しかもその手応えは上々であるということだった。

伊予鉄道は当時、軌道部の敷石をプレキャストコンクリートに漸次切り替えつつあり、交換された敷石は未使用の敷石と共に市内の数箇所にストックされていた。実際にその置き場を訪れたがまさに宝の山で、数量もちょうど温泉周辺を敷き詰めるに足るだけあった。

ただ、舗装に使うには表面の凹凸が大きすぎるのではないかという意見もあり、決定する前に施工現場付近に試験的に2㎡程度敷き並べ、車椅子やハイヒールで歩行実験をおこなった。その結果、歩行性・安全性に問題がないことが確認されたのだが、このとき自分は一つ失敗したかもしれない。この実験を公開にしたところ、地元新聞が取材に来て、その際、問われるままにこの石材の資産価値を語ったのだが、後日しばらくして伊予鉄道から松山市へ、未使用の石材は今後のメンテナンスのために保持しておきたいので供出は限定的なものにしたいという返答が来た。

もしかするとあの時の新聞記事のせいではなかったかと、自分としては思わざるを得ない。今となってはその真偽は分からないのだが。

とにかく最終的に供出された石材は、本館正面の色濃い部分のみとなった。それ以外はすべて中国で切り出した新材で埋めた。新材とはいえ、電鉄敷石を基準にすることができたため、厚さ 10 cm、荒ノミ仕上げも鮮やかな手加工の自然石である。質感は十分だ。市道部も県道部も共通にこれが敷き詰められた。問題は何もない。

まあ、何となく惜しかったように思っているという、それだけのことなのであるが。

左/伊予鉄道の敷石 右/本物の電鉄敷石が温泉正面玄関前の一部に使われた

領域性の仕上げとなった、階段・スロープ部の話をする。

道後温泉は、傾斜地の中に建っているといっていい。松山市は、道路入口の勾配を集約して、坂下の広場空間を可能な限り緩やかにする戦略を立てた。

市の担当者は、工事が始まっても周辺の土地所有者と粘り強く交渉を続け、ついには合意を取ることに成功した。道後温泉の正面も、実は対岸の沿道敷地境界でレベルを上げ、勾配を均している。真っ先にそれに気付いたのは人力車の運転手だった。走りやすさがまるで違うという。

北東角の県道接続部では、あえて一部に勾配を集約させ、階段とスロープ、そしてベンチのあるポケットスペースを組み込んだ。スロープは、緊急車両や一部のホテルと店舗荷捌きのためのものだ。

左/施工中の階段・スロープ部 右/完成した階段・スロープ部 右手にポケットスペース

この階段・スロープが、広場内部から見ればエッジとなり、領域性の形成に寄与している。これは狙ったというより、フロックとしてついてきた。いい現場というのは、えてしてこのような偶発があるものだ。

こうして出来上がった広場は、和のニュアンスがありありとしているが、実は西欧広場の手法を回遊式庭園的な空間構成の中に展開した、一種の文化的ハイブリッドな空間である。

日向市駅前広場とは全く違うが、日本的広場空間のプロトタイプの一つになったという自負がある。

道後温泉広場:道後温泉本館を中心とするL型の線状広場。実際には建物外周すべてに歩道が巡り、この整備によって道後温泉は歩行者空間の中に浮かべ直された形だ。右奥に石積み擁壁があり、左奥には階段・スロープが設けられ、広場の領域性を規定している。全体を荒ノミ仕上げの御影石でシンプルに敷き詰めた。この舗装は道後温泉駅前まで連続している。

にぎわいの空間造形のために

この稿を書いているのは2012年の6月から7月にかけてだが、5月の終わりに久しぶりにパリを訪れた。

いくつか見ておきたい場所があった。その一つがヴォージュ広場だ。

アンリ四世の時代に造られたパリで最古の広場である。ヴァンドーム広場、コンコルド広場などと並ぶフランスにおけるバロック期のプラス・ロワイヤル(王室広場)だ。

1605~1612年に敷地を正方形に切出すようにコロネードを伴った建物が外周に建設された。その中庭はというと、最初は中央にルイ13世騎馬像があるだけの、柵に囲われた砂地のオープンスペースだったようだ。庭園的に装飾された芝生が入ったのは1663年、高木が植えられたのは1792年というから、この広場もまた現在の姿に至るまでに200年近い時間を要している。

ナポレオン3世による第2帝政期に入り、1852年からオースマンによるパリ大改造が始まって、直線的街路を束ねかつ都市を装飾するノードとしての放射状交差点広場へと、パリの都市文脈は読み替えられた。コンコルド広場やエトワール広場などの王室広場のいくつかは、その構成の中で都市のノードとして巧みに組み込まれた。

しかし、このヴォージュ広場のように、いくつかの広場はその新しい都市構成から遊離して取り残され、あるいは消滅して拡散した。

そんな広場たちが、何となく気になっていた。

空間的に期待していたというより、この歴史的広場が2012年のパリでどう使われているのかといった興味である。パリの近隣住民が、それこそ近隣公園よろしく適当に使っているくらいだろうと予想していたのだが――これが見事に裏切られた。

ひたすら賑わっていたのである。しかも、空間がいい。

ヴォージュ広場:左・中/広場外周は柵で囲われ、外周は道路と建物が巡る 右/外周建物のコロネード

ヴォージュ広場の賑わい:単なる整形空間に人が賑わう

ヴォージュ広場のつくり:4隅に噴水が配され、その周りを芝生が囲み、それらを取り囲んで緑陰がめぐるというだけの整形配置。緑陰下にはベンチが置かれ、芝生や噴水でくつろぐ人々を眺める「眺望-隠れ場prospect-refuge」構成となっている。賑わいの空間のスケール感、それらを取り囲む緑陰のヴォリュームがバランスいい。

噴水や砂場で遊ぶ子供たちの歓声が絶えない。豊富な緑量がそれを心地よく吸収して、広場全体に柔らかく投げ返していた。外周並木の涼やかな葉洩れ日の下で、ぼんやりとそんな光景を眺めながら、こんな整形空間がなぜ心地よいのだろう、と不思議な思いだった。

コロネードを持ったファサードが取り囲む整形敷地である。外周街路に車道が通るため、いわゆる広場空間はその内側に、柵で囲われて形成されている。それだけでもにぎわいが損なわれておかしくない。

しかも、その内部構成は、広場というより古臭い庭園のロジックでデザインされている。

フランス古典主義の典型として、中央に騎馬像を持つ十字平面の園路が内外を貫通し、芝生緑地を持つ緑豊かな庭園的空間を閉じ込めたシンメトリカルなものだ。中世の修道院の中庭などに起源をもつ、古めかしい様式に他ならない。

単純な田の字型の構成で動きに乏しいこの広場は、カミロ・ジッテの広場の5原則に照らし合わせてもほとんど当てはまるものがない。本来なら硬直した、にぎわいの薄い、美しいかもしれないが古めかしくてつまらない広場空間にならなければならないところだ。

しかし、実際は何とも気持ちのいい空間なのである。

一つには、庭園をはるかに超えた広場的スケールが生きている。広く、明るい。

整えられた建物ファサードが全周にわたって造り込まれており、見事な領域性を形成している。それが堅苦しくない。むしろ品格を失わない心地よさとして社交的空間を支えている。

広場本体の内部空間でも、やはりスケール感が効いている。

オープンスペースのメインである芝生地が、実にヒューマンな快適さを持っているのは、前後の緑陰とのスケールバランスとプロポーションの良さに起因するだろう。

この設計者は(誰の手柄か分からないが)、ただ空間を埋める整形式庭園の様式に終わることなく、明らかにアクティヴィティを形成する意図でこの空間を創り上げている。

能力ある設計者が意図してデザインすれば、中央にオープンスペースを持たない幾何学空間ですら、十分にアクティヴィティを生成することが可能であるということを、この広場は実証している。

この広場には感銘したし、設計技術の奥の深さを考え直させられた。

さらにその数日後、古代ローマ期に建設された北イタリアの古都ヴェローナに立ち寄った。町の中心にエルベ広場、シニョーリ広場という二つの中世広場が並んでいるのは知っていたが、ここも空間的にはさほど期待していなかった。

ところが、通りを曲がって広場の風景が目に飛び込んできた瞬間に、この広場が傑作であることを知った。

エルベ広場:イタリアの古都ヴェローナの中心部は、屹立するランベルティの塔をもつ市庁舎で結びあわされた二つの広場で構成されている。街に面したこちらはエルベ(野菜)の名の通り、市場広場であり、市庁舎背後にある政治の中心シニョーリ広場とセットでこの街を支え続けた。エルベ広場は極端に細長い敷地で、その縦軸に4基のモニュメントが並んで主軸を形成すると同時に、モニュメント間が適度なヒューマンスケールに分節されている。それらを地場産の大理石舗装が統合し、ランベルティの塔とバランスするという立体構造である。

自分が創造したい空間は、これ見よがしに造形を主張するものではない。様々な人々の人生に寄り添いながら持続していく確かな価値こそ求めるべきものなのだ。

ヴォージュ広場のように伝統空間という様式性の中でもそれは可能だということだし、現代に比べればはるかに情報も工業技術も乏しかった時代に創造されたエルベ広場は、6百年以上を持続して今なお街に活力を与え続けている。

パブリックスペースのデザインに、絶対はないと言った。

自分の設計についてもそれは同様であり、これまで述べてきた諸理論もすべて絶対で間違いないなどと言うつもりはない。他の設計家がやれば違ったものになるのは当然のことだし、自分より能力のある設計家がいれば凌駕する空間を創出しえるのは当然のことだ。

ただ、これまで示してきた自身のすべての設計は、もう一度やっても同じ結果に到達するという気はしている。そのくらいベストを尽くしたし、徹底して考えてデザインしてきた。

デザイナーと現場は、いわば巡りあわせである。

設計できる現場があるということが、まず僥倖である。天地人がそろって初めて、設計者はその現場を設計できる機会を得る。

そして、様々な人々との巡りあわせがあり、そういう人たちとの会話や協力によって一つの空間が出来上がる。

パブリックスペースである以上、そこにできた空間を生まれて初めて体験する人がいるかもしれないし、逆に、それを最後に見る風景となる人がいるかもしれない。毎日眺めて暮らす人もいれば、ほんの一時をそこで過ごすだけの人もいるだろう。

パブリックスペースの設計者とは、すべての人に対し、創り手としての責任をもつ者のことだ。少なくとも自分は自らにそう任じて毎日を生きている。

その場を訪れるすべての人に、生きている実感を持ってもらいたい――そんな祈りのような願いから、自身の技術、知識のすべてを注ぎ込み、結果を創り出すため現場に通い続ける。

都市設計家とは、エンジニア・アーキテクトとはそういう職能なのだ。

あとがき

この連載を持ちかけてくれ、また、つたなくも毎回ページ数ばかり多いこの連載の掲載作業を根気よく続けてくれたエンジニア・アーキテクト協会の機関誌編集長及び編集部のメンバーに感謝を表したい。

連載が始まったその初回に東日本大震災が起こり、この大事にデザインの設計論など書いていいのかとためらった。

その動揺を引きずってしまったため、初回と第2回までは今読み返すと論旨が分かりにくく、また当たり障りのない、どこにでもあるデザイン論の書きぶりだったと思う。

第3回である「1-2 領域性」あたりから開き直って、とにかく常々考えていつつも外に出してこなかった諸理論をいわば赤裸々に、己を鞭打ってさらけ出して書かなければ次に進めないと腹をくくり、書きに書きまくった。そして、そのままエスカレートしていった。

何となく、読者を置き去りにしているところもあるよなー、と思いつつ、しかし不器用な性質(たち)なのでうまい軌道修正もできずにそのまま突っ走ってきたというところであります。

本来は、学生でもわかる都市デザインの設計理論書を書くという目的もあったのに、自分が未熟ゆえに余裕がなく、ここに至ってしまった。陳謝。

この決着は、どこかでしなければならない。

全体の構成を少し見直し、西欧広場に偏重している部分は改めて整理するなどして、分かりやすく改稿してできればどこかでまとめられたら、という思い(野望?)がある。

いずれ遠からぬうちにそれが果たされんことを自らに課してここで筆を置く。

皆様、長い間お付き合いありがとうございました。

土木デザインノート

- 2015.07.21

- 09|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2014.06.27

- 08|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2014.02.26

- 07|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.10.23

- 06|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.07.11

- 05|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.05.02

- 04|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2013.02.06

- 03|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2012.11.25

- 02|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2012.10.01

- 01|川・水辺のデザインノート

- 吉村 伸一((株)吉村伸一流域計画室|EA協会 副会長)

- 2012.07.31

- 14|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.06.20

- 13|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.05.01

- 12|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.03.01

- 11|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2012.02.01

- 10|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.12.01

- 09|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.11.01

- 08|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.10.01

- 07|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.09.01

- 06|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.08.01

- 05|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.07.01

- 04|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.06.01

- 03|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.05.01

- 02|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

- 2011.04.01

- 01|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 小野寺 康((有)小野寺康都市設計事務所|EA協会)

小野寺 康Yasushi Onodera

(有)小野寺康都市設計事務所|EA協会

資格:

技術士(建設部門)

一級建築士

略歴:

1962年 札幌市生まれ

1985年 東京工業大学工学部社会工学科卒業

1987年 東京工業大学大学院社会工学専攻 修士課程修了

1987年 (株)アプル総合計画事務所 勤務

1993年 (株)アプル総合計画事務所 退社

1993年 (有)小野寺康都市設計事務所 設立

主な受賞歴:

2001年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(門司港レトロ地区環境整備)

2001年 土木学会デザイン賞 優秀賞(与野本町駅西口都市広場)

2002年 土木学会デザイン賞 優秀賞(浦安 境川)

2004年 土木学会デザイン賞 優秀賞(桑名 住吉入江)

2008年 グッドデザイン特別賞 日本商工会議所会頭賞(油津 堀川運河)

2009年 建築業協会賞:BCS賞(日向市駅 駅前広場)

2009年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(津和野 本町・祇園丁通り)

2010年 土木学会デザイン賞 最優秀賞(油津 堀川運河)

主な著書:

グラウンドスケープ宣言(丸善、2004、共著)

GS軍団奮闘記 都市の水辺をデザインする(彰国社、2005、共著)

GS軍団奮闘記 ものをつくり、まちをつくる(技報堂出版、2007、共著)

GS軍団総力戦 新・日向市駅(彰国社、2009、共著)

組織:

(有)小野寺康都市設計事務所

取締役代表 小野寺 康

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-8-10

キャッスルウェルビル9F

TEL:03-5216-3603

FAX:03-5216-3602

業務内容:

・都市デザインならびに景観設計に関する調査・研究・計画立案・設計・監理

・地域ならびに都市計画に関する調査・研究・計画立案

・土木施設一般の計画・設計および監理

・建築一般の計画・設計および監理

・公園遊具・路上施設などの企画デザイン

SERIAL

- EAプロジェクト100

2016.09.10

15|女川町震災復興シンボル空間

女川駅前広場及びプロムナード「レンガみち」- EAプロジェクト100

2015.06.20

09|出雲大社参道 神門通り

- ドボクノ手習い-土木系大学のデザイン演習

2013.10.03

03| “飛べる”学生たちのために

-東京工業大学社会工学科「空間計画設計演習第三」-- 土木デザインノート

2012.07.31

14|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.06.20

13|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.05.01

12|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.03.01

11|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2012.02.01

10|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.12.01

09|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.11.01

08|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.10.01

07|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.09.01

06|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.08.01

05|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.07.01

04|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.06.01

03|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.05.01

02|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

- 土木デザインノート

2011.04.01

01|小野寺康のパブリックスペース設計ノート

WORKS